- Indonesia berupaya memulihkan lahan gambutnya setelah mengalami kebakaran besar yang memicu bencana internasional. Pemerintah mengeklaim bahwa luas lahan gambut yang telah “direstorasi” mencapai 3,66 juta hektare.

- Menurut para ahli, pemerintah terkesan mengandalkan definisi “restorasi” dalam arti yang sempit. Tapi biarpun dilihat dengan definisi yang sempit, tetap saja data pemerintah menunjukkan angka pencapaian aslinya yang jauh lebih rendah daripada angka yang tertulis.

- Ketika musim kemarau kembali menjelang, bagian sangat luas dari lahan gambut kemungkinan lebih rentan terhadap kebakaran ketimbang yang dinyatakan pemerintah.

Pada 2015, lahan gambut Indonesia telah menjadi sorotan dunia, ketika bentangan luas wilayahnya hangus dikarenakan musim kebakaran yang melanda. Dari kobaran api menyapu ratusan ribu hektare lahan gambut, terbentuklah kabut asap beracun yang meluas hingga seantero Asia Tenggara.

Sebagai dampaknya, ratusan ribu orang dilaporkan jatuh sakit akibat bencana kabut asap. Saat asap bercampur debu itu mereda, Bank Dunia memperhitungkan krisis itu telah mengakibatkan kerugian Indonesia lebih dari Rp200 triliun.

Lahan gambut menyimpan timbunan karbon sangat melimpah dan secara alamiah berada dalam kondisi tergenang air. Namun, karena pengeringan selama bertahun-tahun untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan, ekosistem gambut menjadi lebih cepat mengalami dekomposisi dan mudah terbakar, sehingga mengakibatkan pelepasan gas rumah kaca serta mengubah lahan basah menjadi kawasan rawan kebakaran.

Saat krisis itu memuncak, kebakaran di Indonesia dilaporkan telah melepaskan lebih dari 15 juta ton karbon dalam sehari ke atmosfer—lebih besar dari angka emisi karbon harian yang berasal dari seluruh kegiatan perekonomian di AS secara bersamaan.

Kebakaran parah pada 2015 itu telah mendorong Presiden Joko Widodo untuk mencanangkan rencana ambisius pemulihan lahan gambut. Upaya ini telah menjadi salah satu pilar strategi Indonesia dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia mengeklaim telah mencapai kemajuan pesat dalam upayanya itu, dengan 3,66 juta hektare lahan gambut di lahan-lahan konsesi perusahaan perkebunan disebut telah berhasil “direstorasi”. Namun, analisis The Gecko Project menemukan bahwa klaim itu tidak didukung data yang dipublikasikan oleh pemerintah sendiri.

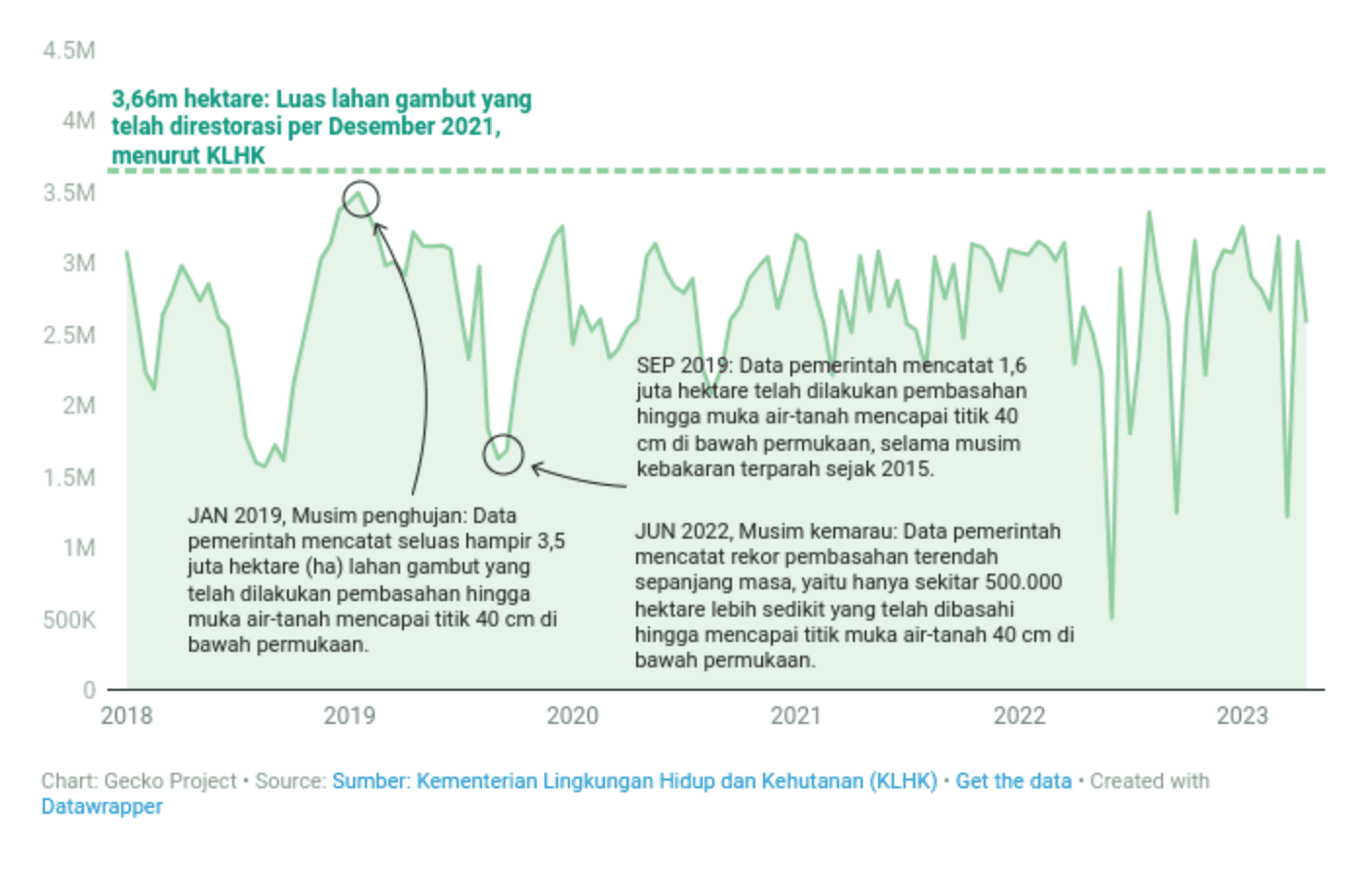

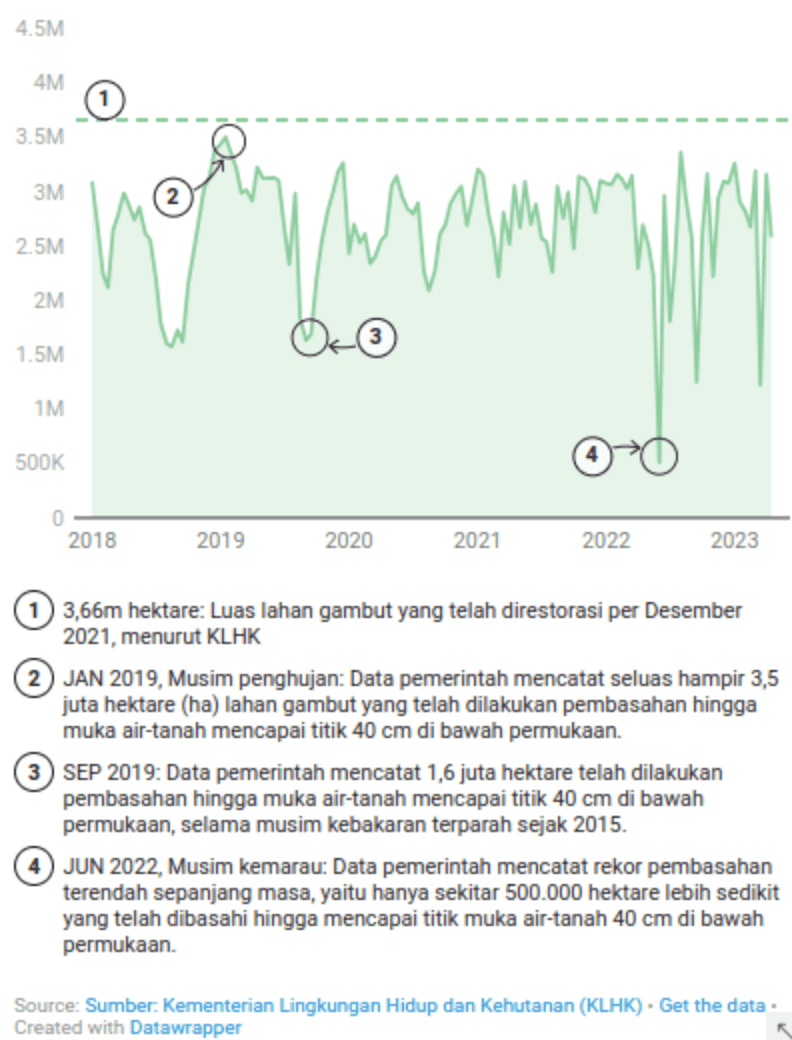

Pernyataan pemerintah tampaknya bertopang pada pengertian sempit “restorasi”, di mana lahan gambut dianggap sudah dipulihkan jika muka air-tanah telah dinaikkan hingga 40 sentimeter di bawah permukaan. Analisis kami atas data pemerintah menunjukkan, bahkan dengan pengukuran ini pun, lahan gambut yang dianggap telah “direstorasi” tidak pernah mencapai luasan yang disebut dalam dokumen resmi, dan kemungkinan jauh lebih kecil.

Data itu juga menunjukkan berubah-ubahnya secara drastis luasan lahan gambut yang muka air-tanahnya berketinggian 40 sentimeter, seiring naik turunnya muka air-tanah. Luasannya terkadang menyempit bahkan hingga setengah juta hektare—sebagian besar dari luasan yang disebut pemerintah telah “direstorasi”. Data yang kami tinjau mengindikasikan bahwa banyak perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) menduduki lahan gambut di mana muka air-tanahnya berada di bawah 40 sentimeter dalam jangka waktu yang lama di tahun lalu.

Kami telah menyampaikan banyak pertanyaan tertulis kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta melakukan berbagai upaya untuk mendapat tanggapan atas temuan-temuan kami, tetapi pihak KLHK tidak menanggapi.

Menurut para peneliti lingkungan yang kami ajak bicara, penerapan sistem pemantauan restorasi lahan gambut merupakan langkah positif. Namun, sebagian dari mereka juga mengungkapkan keraguannya terhadap klaim-klaim pencapaian pemerintah, juga perihal bagaimana cara untuk menentukan tercapainya angka-angka tersebut.

Sementara itu, ketika Indonesia tengah menyambut datangnya musim kemarau tahun ini, yang diperkirakan oleh para ahli meteorologi sebagai musim kering ekstrem, temuan tersebut menunjukkan bahwa bagian luas lahan gambut bisa jadi jauh lebih rentan terhadap kebakaran dibandingkan pengakuan pemerintah.

David Taylor, profesor dan pakar lahan gambut di National University of Singapore (NUS), menyatakan bahwa bulan-bulan mendatang akan menjadi “ujian yang bagus” untuk menilai kebenaran klaim-klaim pemerintah.

Dimulainya upaya restorasi

Meskipun hanya mencakup sekitar tiga persen dari total luas daratan dunia, lahan gambut menyimpan sekitar sepertiga dari keseluruhan karbon tanah di planet ini. Di Indonesia, lahan gambut mencakup luasan 20 juta hektare, tetapi telah sejak lama rentan terhadap kebakaran selama musim kemarau.

Berbagai dugaan penyebab kebakaran lahan ditujukan pada beberapa pihak, mulai dari petani kecil yang mempraktikkan perladangan bergilir, perusahaan perkebunan yang sengaja membakar hutan untuk membersihkan lahan, hingga penduduk setempat yang membuang puntung rokok seenaknya. Risiko meluasnya kebakaran pun semakin bertambah ketika Indonesia dilanda peristiwa dahsyat El Niño, seperti yang terjadi pada 2015 silam, saat suhu permukaan laut di sebelah barat Samudra Pasifik meningkat, sehingga iklim di wilayah ini menjadi lebih kering dari biasanya.

Kondisi-kondisi yang memungkinkan merebaknya kebakaran pun makin parah karena lahan gambut sengaja dikeringkan dengan penggalian jaringan kanal untuk melancarkan operasi perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Pemerintah berupaya menanggulangi kerusakan lahan gambut dengan menerbitkan serangkaian keputusan dan peraturan, yang dimulai pada 2016. Uraian teknis dalam aturan itu menjelaskan bahwa penyekatan kanal bakal membantu menaikkan muka air-tanah guna menjaga lahan gambut agar tetap basah serta mengurangi risiko kebakaran, sementara penanaman kembali vegetasi khas lahan gambut bakal memperkuat fungsi alamiah gambut, di antaranya penyimpanan air, penyaringan, dan penyimpanan karbon.

Berdasarkan panduan teknis tersebut, keberhasilan restorasi lahan gambut bisa dinilai melalui berbagai indikator, antara lain lebatnya vegetasi yang tumbuh di lahan gambut yang telah direhabilitasi dan ketinggian muka air-tanah tidak lebih rendah dari 40 sentimeter di bawah permukaan gambut. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa capaian ambang-batas 40 sentimeter ini bisa mengurangi risiko kebakaran secara signifikan, dan naiknya muka air-tanah bisa memberikan perlindungan lahan yang lebih baik lagi.

Badan pemerintah yang dibentuk secara khusus untuk menangani gambut, yang kini bernama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), telah diberi kewenangan untuk mengawasi langkah-langkah pemulihan gambut di lahan-lahan yang dikuasai masyarakat atau pemerintah.

Namun, sekian juta hektare lahan gambut telah tercakup dalam area konsesi perusahaan perkebunan. Perusahaan-perusahaan ini diberi tanggung jawab untuk memulihkan gambut di area konsesi mereka, dan juga diwajibkan untuk melaporkan kemajuan langkah mereka kepada KLHK.

Misi telah tercapai?

Menurut laporan KLHK, pemulihan lahan gambut di area konsesi perkebunan telah mencapai kemajuan pesat—meskipun klaim-klaim spesifik atas capaian itu beragam, tergantung pada lokasi yang dilaporkan. Situs web KLHK, misalnya, menyatakan bahwa 3,4 juta hektare lahan gambut di dalam area konsesi perkebunan telah “direstorasi” antara 2015 hingga 2019.

Sebuah laporan di tahun 2020, di mana Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuliskan kata pengantarnya, menyebut luasan lahan gambut yang telah “direstorasi” di tahun 2018, 2019, dan 2020 masing-masing mencapai 3,11 juta, 3,26 juta, dan 3,64 juta hektare. Pembaruan data KLHK, pada 2022, menyatakan bahwa “restorasi ekosistem gambut di area konsesi perkebunan terus meningkat, dan pada Desember 2021 telah mencapai 3,66 juta hektare.”

Menurut pejabat KLHK, Indonesia sudah mulai memetik hasil dari upaya ini. Meskipun kebakaran kembali melanda pada 2019 setelah peristiwa El Niño yang tidak begitu berat, pada tahun itu tidak ada kebakaran hutan “pada areal gambut yang telah diintervensi pembasahan, ataupun pada areal gambut yang dipulihkan,” kata M.R. Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, sebagaimana pernyataan tersebut tercatat dalam laporan rapat virtual mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) untuk provinsi Sumatera Selatan.

KLHK juga telah mengeklaim bahwa upaya membasahi lahan gambut yang telah dilakukan hingga tahun 2019 saja sudah mengurangi emisi karbon lebih dari 190 juta ton—setara dengan emisi tahunan nasional Uni Emirat Arab. KLHK tidak menanggapi pertanyaan kami tentang data yang mendukung perhitungan tersebut.

“Sangat sulit untuk memahami bagaimana bisa lahan gambut (yang diduduki perusahaan perkebunan) itu telah dianggap berhasil direstorasi”

Dari laporan KLHK sendiri, pendekatan yang diambil untuk restorasi lahan gambut tampak jauh lebih sempit ketimbang yang tersirat dalam peraturan sebelumnya. Uraian yang dibuat menyatakan berulang-ulang bahwa perusahaan pemegang konsesi diharuskan menaikkan muka air-tanah minimal 40 sentimeter di bawah permukaan.

Namun, langkah berikutnya, seperti penanaman kembali (revegetasi) jenis tanaman endemik lahan gambut, seolah dianggap kurang penting; langkah “membasahi” lebih diutamakan sehingga terkesan sebagai indikator utama keberhasilan restorasi. Dalam sebuah siaran pers tahun 2019, misalnya, KLHK menyatakan bahwa pihaknya telah berhasil memandu perusahaan-perusahaan pemegang konsesi untuk melaksanakan restorasi “dengan cara pembasahan (rewetting)” pada 3,1 juta hektare lahan gambut.

Dalam sebuah laporan pada 2022, KLHK menyebutkan lahan gambut yang telah direstorasi mencapai 3,66 juta hektare. Disebutkan juga bahwa pengukuran muka air-tanah dilakukan di lebih dari 10.000 titik, dan terdapat lebih dari 30.000 sekat kanal—ukuran-ukuran ini mengacu pada langkah pembasahan. Namun, laporan ini menyebutkan bahwa luas lahan gambut yang telah mengalami “rehabilitasi vegetasi” tidak sampai 6.000 hektare, menyiratkan bahwa area penanaman kembali ini berkontribusi sangat kecil pada total luas lahan gambut yang “telah direstorasi”.

Lebih dari separuh luasan lahan gambut di Indonesia memang tergolong memiliki “fungsi budidaya”, yang artinya masih bisa dieksploitasi oleh perusahaan perkebunan. Namun, dalam beberapa kasus, perusahaan perkebunan tetap bisa melakukan penanaman bahkan pada lahan yang tergolong sebagai gambut dengan “fungsi perlindungan”.

“Di wilayah yang lahan gambutnya telah dieksploitasi, yang proses eksploitasinya masih terus berlanjut … sangat sulit untuk memahami bagaimana bisa lahan gambut itu telah dianggap berhasil direstorasi,” kata Taylor, profesor di NUS.

KLHK tidak membalas surat kami yang menanyakan apakah pihaknya memang mengutamakan langkah pembasahan ketimbang langkah-langkah lain dalam upaya restorasi lahan gambut.

Membandingkan data pemerintah dengan klaim pemerintah

KLHK belum mempublikasikan daftar area yang dianggap telah direstorasi, dan mereka pun tidak merespons permintaan kami untuk memberikan informasi ini. Namun, KLHK telah mengumumkan daftar area yang telah dilakukan pembasahan dengan berbagai ukuran tinggi muka air-tanah. Informasi ini disajikan bersama peta-peta konsesi perusahaan serta lahan gambut, melalui sebuah platform daring bernama Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang diluncurkan sebagai bagian dari serangkaian perangkat yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen ekosistem lahan gambut.

Dengan memanfaatkan data yang diunduh dari platform tersebut, kami bisa mengidentifikasi lahan gambut yang berada pada lebih dari 290 area konsesi, menaksir apakah tinggi muka air-tanah di area-area ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu, lalu membandingkan area yang telah dilakukan pembasahan tersebut dengan klaim KLHK soal capaian restorasi 3,66 juta hektare lahan gambut.

Analisis ini mengungkap bahwa rerata luas lahan gambut yang tercatat telah dinaikkan muka air-tanahnya (melalui pembasahan) hingga mencapai syarat setidaknya 40 sentimeter dari permukaan tanah berada pada kisaran 2,7 juta hektare sejak 2018, dan tidak meningkat seiring waktu. Pada 2020, misalnya, data dari TMAT menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan gambut dengan tinggi muka air-tanah kurang dari atau sama dengan 40 sentimeter dari permukaan masih berkisar pada 2,7 juta hektare; pada 2022, rata-rata luasannya justru menurun menjadi sekitar 2,6 hektare.

Kami pun memeriksa data dari pemerintah itu pada skala-waktu yang lebih pendek. Terungkap bahwa luas lahan gambut yang tercatat telah dilakukan pembasahan mengalami fluktuasi secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa tinggi muka air-tanah tidak dijaga agar tetap berada pada tingkat yang stabil.

Pada awal 2019, ketika musim penghujan mengakibatkan banjir besar di banyak wilayah Indonesia, KLHK mencatat sekitar 3,5 juta hektare lahan gambut di dalam area konsesi memiliki ketinggian muka air-tanah sama dengan atau kurang dari 40 sentimeter.

Namun, pada pertengahan musim kemarau 2022, luas area yang telah mengalami pembasahan itu turun hingga ke kisaran setengah juta hektare saja.

Tingkatkan capaian

Analisis kami juga mengidentifikasi beberapa area konsesi yang, berdasarkan data pemerintah, seringkali muka air-tanahnya berada di bawah ambang batas 40 sentimeter selama 12 bulan terakhir. Temuan ini menunjukkan kemungkinan meningkatnya risiko kebakaran lahan seiring menguatnya peristiwa El Niño tahun ini.

Sebagai contoh, The Gecko Project merujuk pada area-area konsesi yang lebih dari separuh luasan lahan gambutnya punya ketinggian muka air-tanah di bawah 40 sentimeter. Antara September 2022 hingga April 2023, lebih dari 50 area konsesi memenuhi kriteria ini pada minimal 50 persen rentang waktu tersebut, sementara 11 area konsesi memenuhi kriteria ini setidaknya pada 75 persen rentang waktu tersebut.

PT Rimba Hutani Mas (RHM), perusahaan perkebunan kayu untuk bubur kertas yang merupakan pemasok perusahaan besar Asia Pulp & Paper (APP), mengelola lahan konsesi dengan luasan hampir 70.000 hektare di wilayah provinsi Sumatera Selatan, yang sebagian besarnya merupakan lahan gambut, berdasarkan data pemerintah. Saat bencana kabut asap melanda pada 2015, ditemukan bukti bahwa kebakaran di lahan konsesi PT RHM berperan besar dalam bencana ini. Badan Lingkungan Nasional Singapura pun telah melancarkan surat somasi terhadap perusahaan tersebut. APP berdalih bahwa pada saat itu hampir semua kebakaran di area konsesinya diakibatkan oleh kebakaran dari luar wilayah tersebut.

Data KLHK untuk tahun lalu menunjukkan bahwa bagian sangat luas dari lahan gambut di area konsesi PT RHM memiliki ketinggian muka air-tanah lebih dari 40 sentimeter di bawah permukaan. Menurut KLHK, para pemegang konsesi yang punya lahan gambut dengan ketinggian muka air-tanah lebih dari 40 sentimeter “harus segera melakukan pemeriksaan lapangan serta meningkatkan atau memperbaiki infrastruktur pengelolaan air di lapangan.”

APP tidak menanggapi pertanyaan spesifik tentang ketinggian muka air-tanah di area konsesi salah satu pemasoknya tersebut, ataupun di area konsesi dua perusahaan lainnya yang termasuk dalam segelintir pemasoknya. Perusahaan ini menyatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan “semua data yang diperlukan” kepada KLHK dan menunjuk pada Laporan Keberlanjutan APP Sinar Mas 2022.

Area konsesi lain yang, berdasarkan data pemerintah, punya lahan gambut dengan tinggi muka air-tanah secara konsisten berada di bawah 40 sentimeter dari permukaan adalah milik PT Seraya Sumber Lestari (SSL), di Provinsi Riau, Sumatera. Perusahaan ini memasok bahan baku untuk perusahaan raksasa pulp dan kertas Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), dan telah dikenai sanksi oleh pemerintah Indonesia atas sebuah insiden kebakaran yang terjadi di lahan konsesinya.

Berdasarkan data pemerintah, seluruh lahan konsesi PT SSL sekitar 20.000 hektare berlokasi di kawasan gambut, dengan tinggi muka air-tanah berada di bawah 40 sentimeter dari permukaan selama dengan tinggi muka air-tanah berada di bawah 40 sentimeter dari permukaan selama beberapa selama rentang waktu September 2022 hingga April 2023.

APRIL menyampaikan kepada The Gecko Project melalui surel bahwa pihaknya beserta para pemasoknya berupaya menjaga tinggi muka air-tanah di “sekitar target 40 sentimeter.” Menanggapi pertanyaan spesifik terkait PT SSL, APRIL menyatakan bahwa tinggi muka air-tanah di lahan konsesi PT SSL mungkin dipengaruhi oleh variasi curah hujan. Ketika curah hujan di atas rata-rata, menurut APRIL, muka air-tanah pun naik.

APRIL juga mengeklaim bahwa PT SSL menjaga “kelembaban” lahan gambutnya meskipun tinggi muka air-tanah naik turun, lalu menambahkan bahwa “tinggi muka air-tanah tidak ada hubungannya dengan risiko kebakaran di lahan perkebunan yang dikelola dengan baik, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di lapangan serta data melimpah terkait kebakaran.”

“Sangat sulit menjaga tinggi muka air-tanah”

Menurut beberapa peneliti gambut yang kami ajak bicara, adalah hal wajar bahwa tinggi muka air-tanah gambut sangat tidak stabil, baik lahannya digarap atau tidak. Anggapan ini mempersulit penentuan berhasil atau tidaknya restorasi tanah gambut hanya berdasarkan tingkat muka air-tanahnya saja.

Menurut Muh Taufik, peneliti lahan gambut Institut Pertanian Bogor (IPB), tinggi muka air-tanah sangat tergantung pada faktor-faktor iklim. Dia menjelaskan, saat musim penghujan, muka air-tanah bisa setinggi permukaan tanah atau bahkan di atasnya, sementara pada musim kemarau, muka air-tanah bisa susut hingga 1 meter atau lebih di bawah permukaan.

Topografi lahan juga bisa memengaruhi tinggi muka air-tanah—wilayah lembah cenderung lebih basah ketimbang wilayah lereng. Dihadapkan pada kondisi-kondisi eksternal ini, infrastruktur pembasahan seperti sekat kanal (yang kerap dibuat dari kayu serta membutuhkan pemeliharaan teratur agar tetap berfungsi) pun dinilai kurang efektif. “Sangat sulit menjaga tinggi muka air-tanah pada kisaran 40 sentimeter,” ujar Taufik.

Fakta bahwa tinggi muka air-tanah gambut sangat tidak stabil pun membuat beberapa peneliti semakin bimbang untuk menggunakan variabel ini sebagai satu-satunya penentu keberhasilan upaya restorasi. Pun apabila muka air-tanah berada di titik tinggi, ini hanya merupakan capaian sementara, seperti yang terlihat di banyak wilayah pada awal 2019, sebagaimana ditunjukkan pada data pemerintah.

Meski mengembalikan air ke lahan gambut yang mengering merupakan langkah penting, “tentu bukan berarti ‘tugas sudah selesai’” begitu tinggi muka air-tanah mencapai 40 sentimeter di bawah permukaan, kata Dominick Spracklen, profesor hubungan biosfer-atmosfer di University of Leeds, Inggris. Capaian ambang-batas muka air-tanah itu, menurutnya, lebih tepat dijadikan sekadar “tolok ukur yang baik bahwa upaya restorasi berjalan ke arah yang tepat.”

Pakar gambut David Taylor menyarankan bahwa upaya pembasahan sebaiknya dipandang sebagai langkah awal. “Kembali ke masalah awal bagaimana Anda mendefinisikan restorasi,” katanya. “Jika tinggi muka air-tanah lebih tinggi dari 40 sentimeter hanya dalam waktu sementara selama setahun, bagi kebanyakan orang itu bukanlah restorasi gambut.”

Taylor menambahkan, meskipun pembasahan membantu mengurangi emisi karbon karena menurunkan laju dekomposisi gambut, butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai efeknya. Di samping itu, pembasahan gambut justru memicu pelepasan metana, jenis gas rumah kaca lainnya.

Taylor menekankan, meskipun pemantauan terhadap pembasahan lahan gambut merupakan langkah positif, penting untuk menerapkan pendekatan lebih menyeluruh terhadap pemulihan lahan gambut yang mempertimbangkan waktu serta melibatkan berbagai langkah—khususnya memperkenalkan kembali tanaman yang sesuai ekosistem gambut serta membiarkan vegetasi alami tumbuh tanpa aktivitas perkebunan yang merusak gambut.

“Tetap diragukan”

Beberapa peneliti yang berbicara kepada kami meragukan bahwa data yang telah dipublikasikan KLHK bisa diandalkan untuk memantau restorasi gambut. Platform buatan pemerintah hanya menyuguhkan peta, bukan pangkalan data yang dihasilkan dari pengukuran individual dari stasiun-stasiun pemantauan yang mendasarinya.

“Metode [untuk membuat peta-peta itu] tidak disebutkan dalam platform ini,” kata Gusti Anshari, pakar gambut tropis dan profesor di Universitas Tanjungpura. “Sulit sekali untuk menilai.”

Taufik, peneliti IPB, mengatakan bahwa metode ini bisa menciptakan gambaran yang menyesatkan, tergantung bagaimana pemerintah menggunakan data dari pengukuran individu untuk menaksir tinggi muka air-tanah di wilayah yang lebih luas. Jika stasiun pemantauan ditempatkan pada area konsesi yang paling basah, paparnya, kemungkinan besar data yang didapat bakal gagal mencerminkan kondisi sebenarnya di area sekitar yang lebih kering, sehingga tidak bisa diandalkan sebagai indikator atas kesehatan keseluruhan lahan gambut.

“Menurut saya, pemerintah harus membuka data [lengkap] sehingga masyarakat atau ilmuwan akan memercayai bahwa datanya akurat, maka kita bisa memercayai bahwa proyek restorasinya berhasil,” ujarnya. “Kalau pemerintah tidak membuka atau mengumumkan datanya, menurut saya [keberhasilan restorasi] tetap diragukan.”

Beberapa pengamat mencatat bahwa area yang diklaim oleh KLHK telah “direstorasi” hampir sama dengan luas lahan gambut di dalam area konsesi yang terdaftar pada platform TMAT. Agiel Prakoso, manajer penelitian Pantau Gambut, organisasi nirlaba yang mengadvokasi pengelolaan gambut secara berkelanjutan di Indonesia, mengatakan bahwa klaim pemerintah tentang restorasi 3,66 juta hektare lahan gambut mungkin mengacu pada area di mana perusahaan pemegang konsesi telah mengambil tindakan tertentu—seperti membangun infrastruktur pembasahan—atau area yang tinggi muka air-tanahnya sedang dipantau.

KLHK tidak menanggapi permintaan kami untuk mengomentari hal ini. Namun, KLHK telah mengumumkan informasi yang menyiratkan bahwa luas lahan gambut yang diklaim telah dipulihkan sepertinya berkaitan dengan luas lahan gambut yang mencakup pengelolaan air. Satu laporan KLHK yang diterbitkan tahun ini menjelaskan kemajuan pemerintah Indonesia dalam “tata kelola lahan gambut termasuk pengelolaan sumber daya air yang mencakup area 3,4 juta hektare”—luas yang sama dengan yang diklaim berhasil direstorasi pada 2019.

Gusti, profesor di Universitas Tanjungpura, menyatakan bahwa angka-angka yang disebutkan KLHK bisa saja dimaksudkan sebagai target yang ingin dicapai, bukan pernyataan capaian keberhasilan restorasi. “Ini sangat pelik [untuk menentukan] apakah angka ini sudah tercapai atau belum,” katanya.

Dokumen-dokumen lain KLHK terkesan mengakui keberhasilan restorasi yang lebih rendah ketimbang yang diklaim para pejabat. Dalam laporan tahun 2020, misalnya, disebutkan bahwa dari 280 bidang lahan konsesi yang diawasi, sebanyak 261 telah mengajukan rencana restorasi pada 2019. Namun, menurut laporan ini, setelah dilakukan “penilaian kinerja” terhadap perusahaan itu berdasarkan inspeksi infrastruktur dan tinggi muka air-tanah, terungkap bahwa hanya 60 perusahaan “yang benar-benar telah memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan ekosistem gambut.”

Lembaga nirlaba Pantau Gambut pun telah merilis laporan di tahun 2021, berdasarkan hasil studi lapangan di tujuh provinsi yang berbeda, dengan kesimpulan bahwa “kebanyakan perusahaan” itu telah gagal menjalankan rencana restorasi gambut.

Implikasi dari kegagalan ini, serta naik turunnya tinggi muka air-tanah, mungkin bakal dirasakan pada bulan-bulan mendatang, mengingat cuaca kering makin menguat pada tahun El Niño pertama sejak 2019 silam. Pada pertengahan Juni, KLHK melaporkan bahwa kebakaran pada 2023 sudah melanda lebih dari 28.000 hektare hutan dan lahan lainnya.

“Peristiwa besar El Niño selama tiga dekade terakhir ini terkait dengan kekeringan di Asia Tenggara [dan] kebakaran lahan gambut,” papar Taylor. Kebakaran bisa mencapai ke lahan gambut yang masih alami sekalipun, katanya, tetapi kalau upaya restorasi Indonesia berhasil, seharusnya bisa mengurangi dampak buruknya. “Saya pikir ini [musim kebakaran mendatang] bakal menguji klaim-klaim bahwa lahan-lahan gambut tersebut telah direstorasi.”

Visualisasi data oleh Thibi.