- Seri investigasi “Indonesia Dijual” telah sampai pada bagian akhir. Kami menyimpulkan bahwa korupsi yang membelenggu persoalan-persoalan terkait hak atas tanah dan iklim, berada pada tingkat kedalaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

- Seri ini merupakan kolaborasi antara Mongabay dan The Gecko Project, sebuah inisiatif jurnalisme investigatif yang didirikan Earthsight tahun 2017.

- Dalam ulasan terakhir ini, kami menelusuri topik penanggulangan korupsi yang menjadi prasyarat penting bagi Indonesia untuk pemenuhan target iklim dan penyelesaian konflik agraria serta peran vital pemerintah dan masyarakat sipil dalam keterlibatannya.

Sudah lebih dari dua tahun, The Gecko Project dan Mongabay menelusuri kisah suram yang penuh teka-teki di balik krisis sosial dan lingkungan yang mendera Indonesia.

Di negara kepulauan yang disebut-sebut memiliki hutan terluas ketiga di dunia ini, laju deforestasi telah mencapai angka yang tertinggi sejak pencatatan dimulai. Setiap tahun, kawasan gambut yang kaya akan karbon di Indonesia telah kian mengering. Hal itu diikuti dengan rentetan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan terlepasnya gas rumah kaca ke atmosfer. Tak hanya dibayang-bayangi oleh karhutla dan bencana asap, masyarakat di ribuan desa di berbagai penjuru Nusantara juga terbelit konflik-konflik dengan desa tetangga, pemerintah, dan perusahaan-perusahaan terkait dengan penguasaan tanah.

Benang merah dari itu semua adalah pertumbuhan perkebunan berskala industri yang sangat cepat demi menghasilkan minyak sawit maupun dan komoditas lainnya. Selama lebih dari satu dekade terakhir, perkebunan-perkebunan tersebut menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia. Konflik-konflik tenurial kian bermunculan ketika banyak hutan adat dan lahan pertanian milik masyarakat di perdesaan, digusur dan dialihkan oleh negara ke tangan korporasi pemegang konsesi.

Hal tersebut merupakan krisis global yang serius. Indonesia telah melepaskan banyak gas rumah kaca dengan menghancurkan hutan seperti yang pernah dilakukan oleh berbagai negara maju melalui bahan bakar fosil. Pada pertengahan tahun 2000-an, negara yang menjadi salah satu paru-paru dunia ini masuk dalam daftar teratas negara emitor (penghasil emisi karbon) tertinggi di dunia setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Pengalihan tanah-tanah rakyat ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh beberapa oligarki, adalah bentuk dari penindasan terhadap masyarakat perdesaan yang kian terpinggirkan. Mereka memiliki hak-hak legal yang lemah. Itu tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara Selatan lainnya.

Peran Indonesia dalam krisis iklim telah menarik kekhawatiran global sekaligus mendesak untuk segera ditemukannya suatu solusi. Di panggung internasional, Pemerintah Indonesia berulang kali berjanji akan mengurangi laju deforestasi untuk memenuhi target iklimnya. Pemerintah Norwegia bahkan berkomitmen mengucurkan insentif mencapai AS$ 1 miliar untuk mengalihkan perkebunan-perkebunan baru agar jauh dari hutan. Tahun 2014 silam, perusahaan-perusahaan besar yang mengendalikan produksi dan perdagangan minyak sawit pun telah berjanji untuk turut menghentikan penebangan hutan terhadap tanaman-tanaman baru serta mengakhiri eksploitasi terhadap masyarakat perdesaan.

Namun di antara semua persoalan itu, terdapat satu bagian narasi yang hilang. Ketiadaan fokus pada siapa sesungguhnya yang telah membuat keputusan, membawa kami sampai ke titik ini dan bertanya-tanya apa motivasi mereka untuk melakukannya. Selama beberapa tahun terakhir, penelusuran rekan-rekan jurnalis yang terlibat dalam proses investigasi ini, memperkuat dugaan awal kami bahwa yang mendasari berbagai krisis tersebut, adalah korupsi yang dipenuhi berlapis-lapis intrik. Lebih jauh lagi, korupsi tidak bisa dipandang sebelah mata atau dilihat sebagai hal yang biasa, melainkan hal yang mendasar. Para politisi mengambil “jalan pintas” untuk memuluskan proyek-proyek agar dapat berjalan. Faktor pendukung tersebut tidak dapat diabaikan oleh Pemerintah Indonesia, komunitas internasional, atau sektor swasta ketika hendak menuntaskan perkara sampai ke akar-akarnya.

Tentu saja, bukan tanpa alasan untuk menegaskannya demikian. Dugaan sementara ini didasarkan pada realitas bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat terdesentralisasi. Para kepala daerah, khususnya bupati, memegang kendali atas perizinan untuk perkebunan sawit. Mereka seperti sedang mengembangbiakkan kemunculan perkebunan-perkebunan besar yang memicu konflik-konflik atas tanah. Ironisnya, mereka juga dipilih oleh orang-orang yang paling terdampak dari berbagai konflik tersebut. Mengapa mereka tidak mencegah pencaplokan tanah-tanah masyarakat oleh perusahaan perkebunan? Padahal, justru masyarakat sendirilah yang telah memilih mereka. Lantas, hal apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik tindakan mereka?

Untuk mengetahuinya, kami mengatur serangkaian pertemuan dan wawancara dengan orang-orang yang terkait. Mereka adalah para politisi, perantara maupun fixer yang berdiri di antara batas abu-abu antara bisnis dan politik, pengacara di Jakarta yang mengurus transaksi-transaksi tanah, pekerja di perusahaan perkebunan besar, pelapor pelanggaran (whistleblower), aktivis, dan jaksa penuntut di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hasil-hasil peliputan investigasi kami dalam seri “Indonesia Dijual,” mengungkapkan bahwa para bupati telah secara sistematis mengeksploitasi wewenang mereka terhadap lahan di tengah-tengah situasi di mana pengawasan dan kontrol terhadap izin-izin, sangatlah kendor. Dari sanalah bupati-bupati meraup uang hingga jutaan dolar melalui penjualan konsesi atau izin perkebunan kepada perusahaan-perusahaan besar. Selain untuk mengisi pundi-pundi pribadi, mereka melakukannya juga untuk membiayai kampanye pada Pilkada. Dan itulah yang menciptakan suatu lingkaran setan dari korupsi di daerah-daerah.

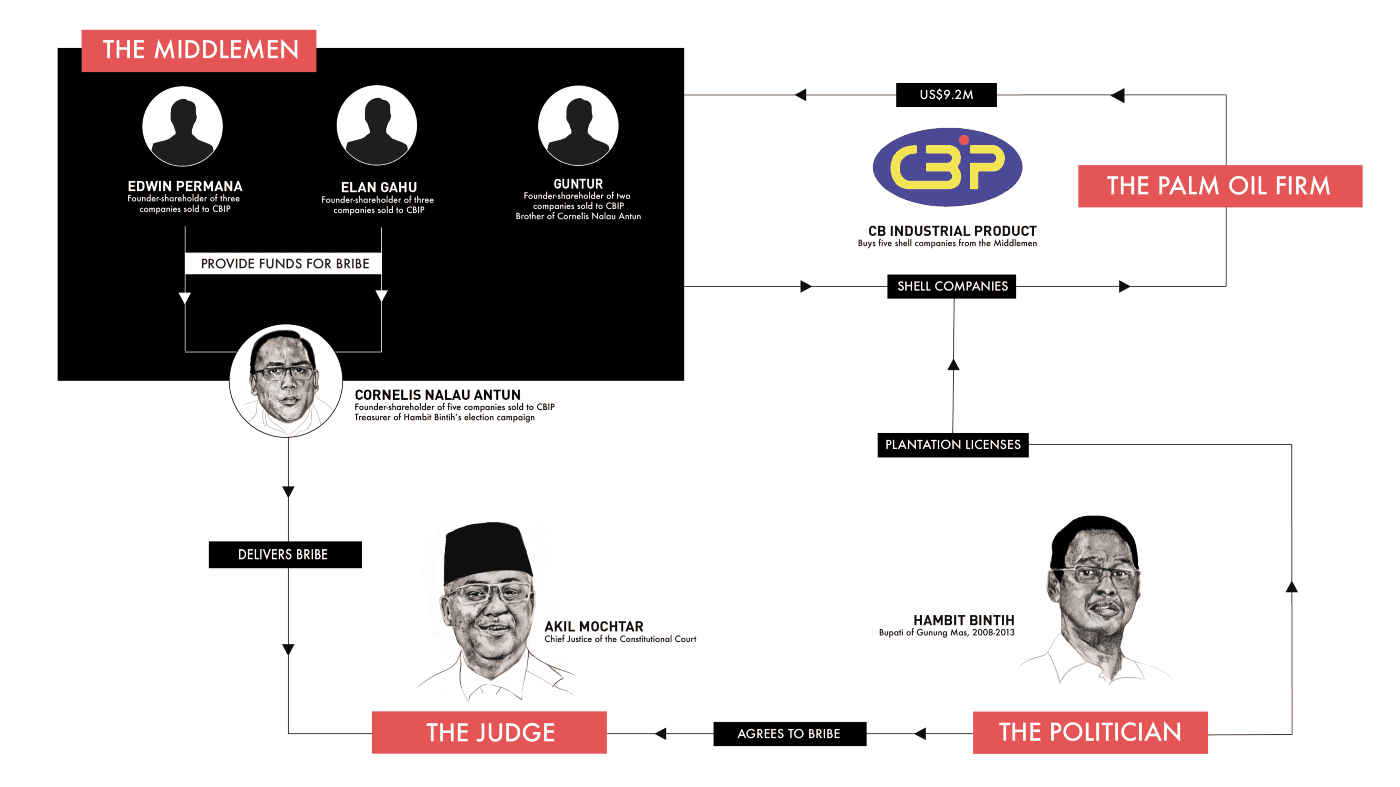

Para kepala daerah dan kroninya menyulap aset-aset yang tak terlihat melalui perusahaan cangkang (shell companies) dan memberikan perusahaan-perusahaan tersebut berbagai konsesi. Semua itu sesungguhnya hanya ada di atas kertas. Kemudian, izin-izin diperjual-belikan ke sejumlah korporasi internasional yang berbasis di Kuala Lumpur, Singapura, dan Dubai. Di sanalah akses modal hingga jutaan dolar terbuka lebar-lebar dari berbagai bank internasional. Sebagian dari mereka yang memanfaatkan trik tersebut, tengah bersembunyi di balik tirai skema perusahaan. Dan tanpa segan-segan, mereka pun menempatkan nama dan alamat palsu pada dokumen perusahaan. Lainnya, ada pula yang menggunakan cara lebih canggih dan tak dapat dilacak, yaitu dengan mendaftarkan perusahaan-perusahaan mereka ke perusahaan konsultan anonim di negara-negara yang memberlakukan suaka pajak (tax havens), seperti Uni Emirat Arab.

Kami menemukan fakta bahwa perusahaan perkebunan besar ternyata cukup senang untuk membeli aset dari keluarga atau kroni-kroni bupati. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjalin bisnis bersama. Perusahaan-perusahaan itu tak lain adalah juga korporasi yang sama dan pernah berjanji akan mengakhiri deforestasi dan eksploitasi. Hasil investigasi kami menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan para politisi daerah itu malah kian mendorong mereka untuk mengeluarkan lebih banyak izin terhadap berbagai lahan potensial di wilayah kekuasaan mereka. Uang tersebut juga digunakan untuk memuluskan berbagai rintangan yang menghadang langkah-langkah perusahaan, termasuk protes dari masyarakat.

Kami juga menemukan adanya hubungan yang erat antara korupsi transaksi lahan dan uang kotor yang digunakan dalam Pilkada. Para politisi menggunakan berbagai izin dan kesepakatan lahan untuk membiayai kampanye mereka yang diwarnai dengan politik uang. Persoalan dapat jauh lebih rumit lagi ketika terdapat petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai raja kecil di daerah. Ia dapat bertarung sambil menunggangi perusahaan-perusahaan perkebunan sebagai kendaraannya.

Pada investigasi kami yang kedua, kami telah menyibak tirai lain di balik kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait penanganan perkara Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Uang suap yang digunakan untuk itu, mengalir dari kesepakatan rahasia terkait izin-izin perkebunan.

Sumber kami di pemerintah dan perusahaan, menegaskan bahwa kami tidak melihat kasus-kasus yang terisolasi, melainkan suatu sistem. Investigasi kami memberikan gambaran terhadap kontur dan infrastruktur dari sistem terkait bagaimana kesepakatan dilakukan, bagaimana aset-aset dibuat, bagaimana mereka berupaya untuk bersembunyi, bagaimana uang mengalir ke dalam proses politik elektoral, dan bagaimana sistem ini berfungsi untuk menghadang solusi-solusi. Temuan kami, bahkan menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut menempatkan diri mereka sebagai bagian dari solusi dan masuk ke dalam sistem.

Maka, setelah memahami sistem tersebut, kita dapat melihat realita yang sangat umum terjadi di seluruh Indonesia. Polanya serupa, yaitu izin-izin untuk perusahaan biasanya diterbitkan menjelang atau selama musim pemilihan kepala daerah. Pada saat yang sama, para bupati juga sedang berhadap-hadapan dengan masyarakat. Ketika itulah aturan-aturan hukum diterobos. Sistem seperti itu memang tidak diatur dalam peraturan dan perundangan, namun itulah kenyataan hingga kini. Kongkalikong dilakukan di hotel-hotel mewah di Jakarta dan tawaran-tawaran yang menggiurkan pun tersembunyi di belakangnya.

Pada sistem tersebut, praktik kekuasaan berlaga dengan cara-cara yang kotor dan terkadang begitu menggelikan. Dalam suatu kasus, seorang politisi dapat menandatangani izin-izin, padahal ia tengah dipenjara atas kasus korupsi yang berbeda. Kami sempat mewawancarai tokoh itu. Ia mengangkat bahu saja dan dengan acuh tak acuh memberi tahu rekan kami di majalah Tempo, bahwa ia secara teknis masih menjabat saat itu.

Di tempat berbeda, para politisi yang haus akan harta menegosiasikan suap dengan pesan singkat yang menyebutkan istilah “ton emas.” Itu terjadi sebelum uang tunai untuk transaksi lahan diserahkan melalui sebuah tas ke hadapan seorang hakim.

Ahmad Ruswandi, seorang politisi dari Seruyan, Kalimantan Tengah, memberi tahu kami — dengan gaya necisnya yang sedikit angkuh — bahwa ia tidak akan pernah melakukan bisnis di kabupatennya. Padahal, ia sendiri sebetulnya telah menimbun pundi-pundi dari hasil penjualan berbagai konsesi perkebunan yang dikeluarkan oleh ayahnya sebagai bupati dua periode sebelumnya.

Izin-izin itu berlabuh ke perusahaan milik keluarga miliarder Teddy Rachmat. Ahmad Ruswandi juga menyinggung alasannya atas pernyataan tersebut dengan mengatakan kalau perannya diperlukan untuk bertindak selayaknya wasit antara perusahaan dan masyarakat.

Tentu saja, klaim tentang kepentingan bisnisnya itu tidak sepenuhnya jujur. Meski begitu, apa yang terlanjur diucapkan Ruswandi, ada benarnya. Ia dan politisi lainnya memang bukan pembuat aturan dalam suatu pertandingan. Namun secara sembunyi-sembunyi, mereka memiliki keberpihakan dalam mengatur pertarungan yang penuh kecurangan.

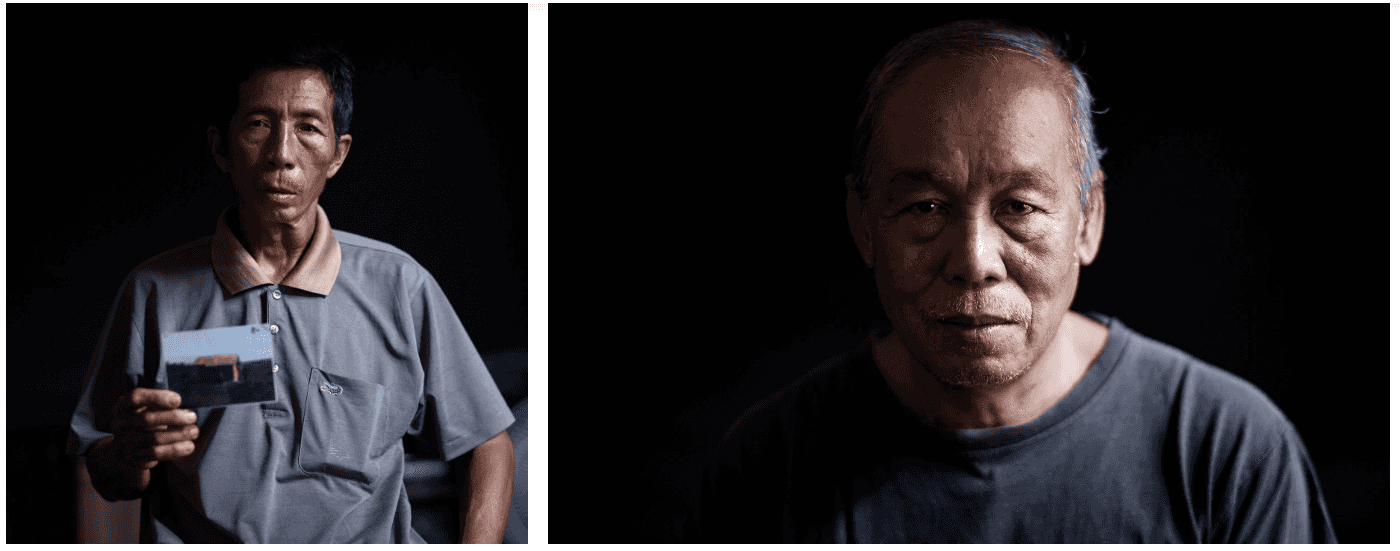

Akhirnya, bukti-bukti yang kami temukan pun menguatkan dugaan awal kami atas keterkaitan korupsi dengan krisis yang ada. Ada pula sentimen yang sering kita dengar dari masyarakat yang paling terdampak oleh krisis tersebut serta para aktivis yang berjuang atas nama masyarakat untuk melawan sistem. Mereka berulang kali mencium ada gelagat yang tidak beres. Terutama, berhubungan dengan persoalan akuntabilitas. Orang-orang yang kami wawancarai, memandang bahwa kesalahan yang telah dilakukan terhadap masyarakat dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, merupakan cerminan dari pemerintah yang bekerja melawan rakyatnya sendiri. Itu disebabkan oleh adanya kolusi yang dilakukan dengan korporasi.

Tokoh masyarakat di Kampung Muara Tae, Kalimantan Timur, mengutarakan “Korporasi menghancurkan struktur pemerintahan, sehingga mereka dengan mudah mendapatkan legalitas dalam proses pembebasan lahan (milik rakyat).”

“Kami menentang pemerintah kami sendiri karena mereka pun terlibat di dalamnya,” kata seorang perempuan dari Kepulauan Aru, sebuah kabupaten kepulauan yang dihadapkan dengan 28 izin untuk perkebunan gula pada awal tahun 2010-an. Izin-izin tersebut dikeluarkan oleh seorang politisi yang telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan setelah munculnya gelombang protes yang dilayangkan para aktivis bersama masyarakat adat.

Masyarakat pun kemudian bertanya-tanya mengapa kebijakan yang ada justru tidak memihak pada rakyat kecil dan lingkungan? Lantas, orang-orang umumnya berpendapat bahwa hal itu memang terlampau sulit untuk menyeimbangkan aspek perlindungan lingkungan dengan tuntutan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun sesungguhnya, keduanya bisa berjalan beriringan. Dari berbagai bukti yang ada, tampak jelas apa jawaban dari pertanyaan yang muncul terkait ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penyababnya adalah korupsi.

Gerombolan mafia tersebut terdiri dari komplotan politisi dan perusahaan yang bersekongkol untuk memanipulasi kelemahan dalam struktur maupun sistem pemerintahan. Mereka memperkaya diri dengan menjadikan masyarakat dan hutan sebagai tumbalnya. Dan karena tindakan korupsi yang mereka lakukan itulah yang menimbulkan kegagalan dalam upaya melindungi masyarakat dan lingkungan.

Tentu saja, fenomena itu bukan satu-satunya di Indonesia. Di Brasil, ada banyak kisah sukses yang dilakukan terhadap perlindungan Hutan Amazon dan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di dalamnya di tahun 2000-an. Di saat yang sama, ekspor komoditas pertanian pun ikut meningkat. Tetapi, keberhasilan tersebut secara sistematis kian terkikis oleh pengaruh terkait pengajuan lobi agrobisnis. Mengacu pada laporan investigasi terbaru yang dilakukan oleh Reporter Brasil, terdapat seperempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Brasil yang ternyata menerima sumbangan kampanye dari pihak perusahaan agrobisnis. Mereka adalah pihak yang terbukti telah melakukan penebangan hutan secara ilegal serta perbudakan. Kawasan lindung dihancurkan oleh perusahaan peternakan. Sementara itu, pemerintah mengubah kebijakan untuk melegalkan tindakan tersebut. Dan daging-daging yang berasal dari peternakan sapi itu merupakan bagian dari rantai pasok industri pengemasan daging yang dimiliki oleh Brasil dan menjadi perusahaan yang terbesar di dunia, yakni JBS. JBS, — yang menyalurkan keuntungannya melalui Kepulauan Cayman sebagai sebuah tax haven — telah dikenakan denda mencapai AS$3,2 miliar atas perannya dalam skandal korupsi yang mengguncang negara tersebut.

Saat ini, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda telah berkeinginan untuk memperluas prosesnya pada kasus-kasus perampasan tanah dan pengrusakan lingkungan. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh skandal korupsi besar yang terjadi di Kamboja. Masyarakat desa di sana diusir dari tanah mereka sendiri secara paksa dengan senjata. Di lahan-lahan rakyat itulah dibangun perkebunan gula dan komoditi komersil lainnya. Banyak pihak terkejut dengan ketidakmampuan pengadilan dalam menerapkan hukum yang berpihak pada rakyat. Perampok-perampok tanah tidak hanya memiliki cengkeraman yang sangat kuat, melainkan pula tidak tersentuh oleh hukum. Mereka tak lain adalah para kroni dari rezim yang berkuasa. Penyakit yang sama pun dapat melanda berbagai tempat di dunia di mana korporasi gobal di sektor pertanian, melakukan serangkaian pendekatan dengan negara-negara yang kaya akan tanah, namun memiliki kecacatan terkait tata kelola yang lemah.

Lantas, hal apa yang dapat mengubah situasi itu dalam konteks Indonesia? Pemerintah telah memandatkan adanya peninjauan kembali terhadap seluruh konsesi sawit sebagai bagian dari kebijakan penghentian sementara terhadap perkebunan-perkebunan baru melalui Instruksi Presiden №8 Tahun 2018 (Inpres Moratorium Sawit). Evaluasi perizinan dapat berpeluang untuk menyelidiki situasi saat izin-izin dikeluarkan. Dan itu bisa menjadi bukti yang mengindikasikan apakah perizinan telah dipercepat atau menerobos aturan hukum tertentu. Hal lain yang juga dapat dilihat, antara lain pengecekan terhadap kepemilikan perusahaan cangkang yang secara rutin digunakan untuk memperdagangkan konsesi perkebunan serta waktu terkait kapan diterbitkannya izin-izin. Penting sekali untuk mengidentifikasi kapan konsesi perkebunan tersebut dijual untuk membandingkannya dengan momentum politik elektoral di daerah, terutama Pilkada. Investigasi kami menunjukkan bahwa analisis terhadap peninjauan ulang tersebut akan mampu memberikan sekumpulan bukti awal bagi KPK untuk melakukan penelusuran dan penuntutan lebih lanjut. Maka, ada banyak alasan kuat yang mendukung pencabutan konsesi perkebunan yang hendak membabat jutaan hektar lahan maupun hutan. Peluang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih seimbang pun dapat diupayakan.

Moratorium sementara terhadap sawit di Indonesia juga dapat digunakan untuk mengecek kondisi masyarakat di desa-desa selama proses akuisisi lahan dilakukan. Bukan hanya menyangkut janji-janji maupun hal-hal lain yang disampaikan pihak perusahaan kepada masyarakat, tetapi juga pengakuan terhadap hak atas tanah. Dari sanalah pengajuan proposal dapat didorong terkait dengan restitusi atau ganti rugi lahan yang telah dicaplok secara ilegal atau dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada. Melalui Inpres №13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pemerintah dapat menyelidiki penerima manfaat yang sebenarnya dari perusahaan pemegang konsesi dan mengekspos transaksi rahasia terhadap aset-aset negara yang dilakukan oleh para politisi, termasuk keluarga dan kroni-kroni mereka. Pemerintah akan dapat mengecek bukti penggelapan pajak serta — secara agresif — menelusuri pengalihan aset dan modal ke pihak-pihak asing di luar negeri dengan memanfaatkan berbagai perjanjian maupun forum internasional.

Namun, tampaknya harapan tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Malah, mungkin saja hal-hal yang diutarakan sebelumnya itu tidak akan terjadi karena kurangnya kemauan politik. Meski begitu, ada banyak perubahan yang telah mulai terjadi dalam dua tahun terakhir. Berbagai investigasi pun sudah dilakukan. Dan hal tersebut akhirnya menyinggung pula masalah kolusi dan kepentingan bisnis dari para elit politik di Indonesia. Kami berkolaborasi dengan Tempo untuk mengulas kasus mengenai kesepakatan-kesepakatan tanah di Papua. Belum lama ini, Katadata juga menerbitkan seri investigasi tentang penambangan batu bara ilegal, penggelapan pajak, serta kongkalikong antara para pengusaha dan pejabat. Hal terakhir yang disinggung tersebut, terpotret secara mendalam melalui sebuah film dokumenter berjudul Sexy Killers yang telah ditonton sebanyak 10 juta kali pada tiga hari peluncuran pertamanya di YouTube.

Berbagai OMS (organisasi masyarakat sipil) pun telah mulai memetakan kepentingan-kepentingan pribadi dari para politisi terkemuka melalui penggunaan “perusahaan bayangan” untuk menutupi struktur perusahaan dan penggelapan pajak. Di tahun politik ini, puluhan aktivis masyarakat adat di seluruh Indonesia juga ikut bertarung merebut kursi parlemen dan melawan politik uang. Topik terkait dengan konsentrasi lahan pun mendapat perhatian besar ketika Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana, melemparkan kritik dalam debat capres kepada Prabowo Subianto mengenai massifnya luasan lahan perkebunan yang dimilikinya.

Setelah KPK melakukan penilaian terhadap pertambangan, — yang menyebabkan pembatalan ratusan konsesi tambang di Indonesia — kini perhatian tengah beralih ke sawit. Meskipun upaya KPK kerap dihalang-halangi terkait dengan celah pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang ditunjukkan dalam analisis kami, namun KPK sebetulnya sedang mendorong suatu reformasi hukum yang kelak dapat mengatasi kesenjangan yang ada. Uji coba terhadap pendekatan baru, kini tengah dilakukan terkait dengan bukti dalam penuntutan. Dalam kasus Nur Alam misalnya, bukti yang diajukan bukan saja berupa kerugian finansial, melainkan juga kerugian atas pengrusakan lingkungan yang telah dilakukan. Terkait hal tersebut, hakim didesak untuk mempertimbangkan kerugian negara dan aspek kerusakan lingkungan secara bersama-sama sebagai faktor penting terkait kasus-kasus korupsi.

Jurnalis dan OMS juga membangun tekanan pada sistem keuangan global terkait dengan penyembunyian aset dan uang di negara-negara suaka pajak. Investigasi terhadap Panama Papers, Troika Laundromat, dan lain-lain yang dilakukan oleh banyak jurnalis di seluruh dunia, turut menyebarkan pemahaman tentang bagaimana aspek-aspek sistem keuangan transnasional dieksploitasi oleh tikus-tikus berdasi. Kisah-kisah tersebut tersebar secara meluas dan kini kian mendesak agar yurisdiksi kerahasiaan perusahaan (secrecy jurisdiction) — yang selama ini telah memfasilitasi berbagai manipulasi di Indonesia — segera dibuka dan ditelusuri lebih lanjut secara serius.

Selama beberapa tahun terakhir, laju deforestasi di Indonesia memang perlahan-lahan melambat, terutama terkait dengan konsesi perkebunan. Moratorium sawit telah menahan sementara izin-izin baru. Begitu pula dengan tekanan konsumen terhadap industri sawit yang tampaknya ikut memberikan pengaruh bagi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit.

Tetapi, seberapa nyata upaya tersebut dapat memberikan efek-efek? Dan apakah ada momentum yang cukup tepat? Sayangnya, jika diibaratkan sebagai luka, moratorium sawit bukanlah obat penyembuh, melainkan sekadar sebuah plester sementara. Minyak sawit kini diperdagangkan dengan harga yang murah dan hanya bernilai separuhnya dibandingkan tahun 2011 lalu. Seandainya kelak harga komoditas itu merangkak naik lagi, maka bukan tidak mungkin pembabatan hutan akan terulang kembali selama situasi politik masih tetap sama. Tanpa pembaharuan yang fundamental, World Resources Institute — sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Washington, AS — memprediksi bahwa Indonesia akan gagal dalam mencapai target iklimnya secara signifikan. Terkait situasi yang tengah berlangsung saat ini, tampaknya penyelesaian terhadap berbagai konflik tanah, kerap kali dihadapkan pada jalan buntu. Dan konflik-konflik baru mungkin masih akan bermunculan ke depannya.

Temuan kami menunjukkan bahwa untuk bisa menciptakan perubahan yang positif, maka politisi daerah sebaiknya mengambil keputusan secara sepihak mengingat tidak adanya transparansi maupun pengawasan, khususnya terkait keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki implikasi yang besar pada situasi lingkungan. Tindak tanduk para politisi harus terus dikontrol agar terjadi keseimbangan kekuasaan (check and balances), baik itu oleh lembaga negara maupun masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi. Maka dengan begitu, perkebunan-perkebunan sepatutnya dapat tumbuh dan berkembang dengan mempertimbangkan sumber penghidupan masyarakat, iklim, dan kelangsungan keanekaragaman hayati. Tentu saja, transparansi terhadap kepemilikan perusahaan dan kepentingan pribadi politisi, perlu selalu diawasi agar mereka yang mendapatkan manfaat dari suatu keputusan, dapat mudah diungkap.

Kita juga perlu mendesak pemerintah di negara-negara lain untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi kasus-kasus yang telah ditelusuri itu hingga tuntas ke akar-akarnya. Tindakan nyata dari negara-negara pengguna minyak sawit, sangat dibutuhkan. Hal yang sama juga berlaku untuk negara-negara yang para pengacara dan bankirnya ikut terlibat dalam memberikan dukungan kerahasiaan maupun finansial.

Tanpa perubahan yang mendasar dalam sistem politik, mereka yang berada di luar itu masih akan dapat mempengaruhi kondisi terhadap bagaimana para politisi beroperasi. Sehingga, peran aktif masyarakat yang terkait atau terdampak untuk ikut menyaksikan, mengajukan pertanyaan, dan mendorong keterbukaan informasi, akan dapat menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dan di waktu yang bersamaan, hal tersebut juga berpeluang untuk mendorong terciptanya reformasi kelembagaan. Masyarakat punya kesempatan untuk terlibat dalam menyelidiki dan mengekspos bagaimana keputusan-keputusan diambil. Pihak jurnalis dan OMS pun dapat bekerja sama untuk menelusuri pergerakan aset, uang, dan komoditas yang mengalir keluar negeri. Dengan begitu, kita dapat menemukan siapa yang sesungguhnya diuntungkan dari perdagangan komoditas yang dimulai dengan cara-cara yang korup.

“Indonesia Dijual” memang telah berakhir sampai di sini. Namun, The Gecko Project, Earthsight, dan Mongabay masih akan melakukan investigasi lainnya dan menyajikan kisah-kisah menarik dari Indonesia dan juga memperluas penelusuran secara mendalam hingga ke Hutan Amazon di Brasil. Tim kami akan terjun langsung ke lapangan dalam beberapa bulan ke depan untuk kembali mengabarkan situasi-situasi terbaru bagi Anda.

The Gecko Project yang didirikan oleh Earthsight pada tahun 2017 lalu, kini telah bertransformasi sebagai sebuah organisasi independen yang didedikasikan untuk menyajikan laporan-laporan investigatif terkait dengan ketersinggungan isu korupsi, hak atas tanah, dan lingkungan.