Industri kelapa sawit telah merebak seantero Indonesia selama dua dasawarsa terakhir dan mengubah jutaan hektar lahan menjadi hamparan luas perkebunan. Banyak sekali lahan yang disasar untuk perkebunan itu dimiliki atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan komunitas pedesaan lainnya.

Sebagai kompensasi atas pelepasan tanah mereka untuk perkebunan kelapa sawit, masyarakat diiming-imingi bakal mendapatkan kembali sebagian perkebunan untuk mereka kelola sendiri, yang disebut kebun “plasma”—barangkali inilah imbalan utama yang ditawarkan kepada mereka. Skema ini telah berjalan sejak 1970-an. Pada 2007, skema ini menjadi kewajiban legal bagi perusahaan untuk menyediakan seperlima dari total areal perkebunan yang baru dibuka untuk masyarakat.

Sejak saat itu, sebuah model baru terlaksana secara meluas. Namun, alih-alih menyerahkan sebagian perkebunan kepada masyarakat, perusahaan perkebunan menyatakan bahwa mereka bakal mengelola sendiri kebun plasma itu. Model ini pun jadi sangat menggiurkan: masyarakat tidak perlu menggarap kebun plasma dan cukup duduk manis menerima hasilnya.

Namun, bagi banyak masyarakat, hasil itu tidak pernah mereka terima. Setelah satu dasawarsa atau bahkan lebih, mereka tetap dalam penantian. Beberapa bahkan terjerat utang hingga puluhan miliar rupiah.

Dalam investigasi terakhir yang kami lakukan, kami menyelidiki belasan kasus guna memahami mengapa industri yang tampaknya begitu menguntungkan ini tidak begitu menghasilkan bagi masyarakat. Kami juga mencari tahu berbagai konsekuensi bagi mereka yang telah melepas tanah untuk perkebunan.

Inilah temuan kami.

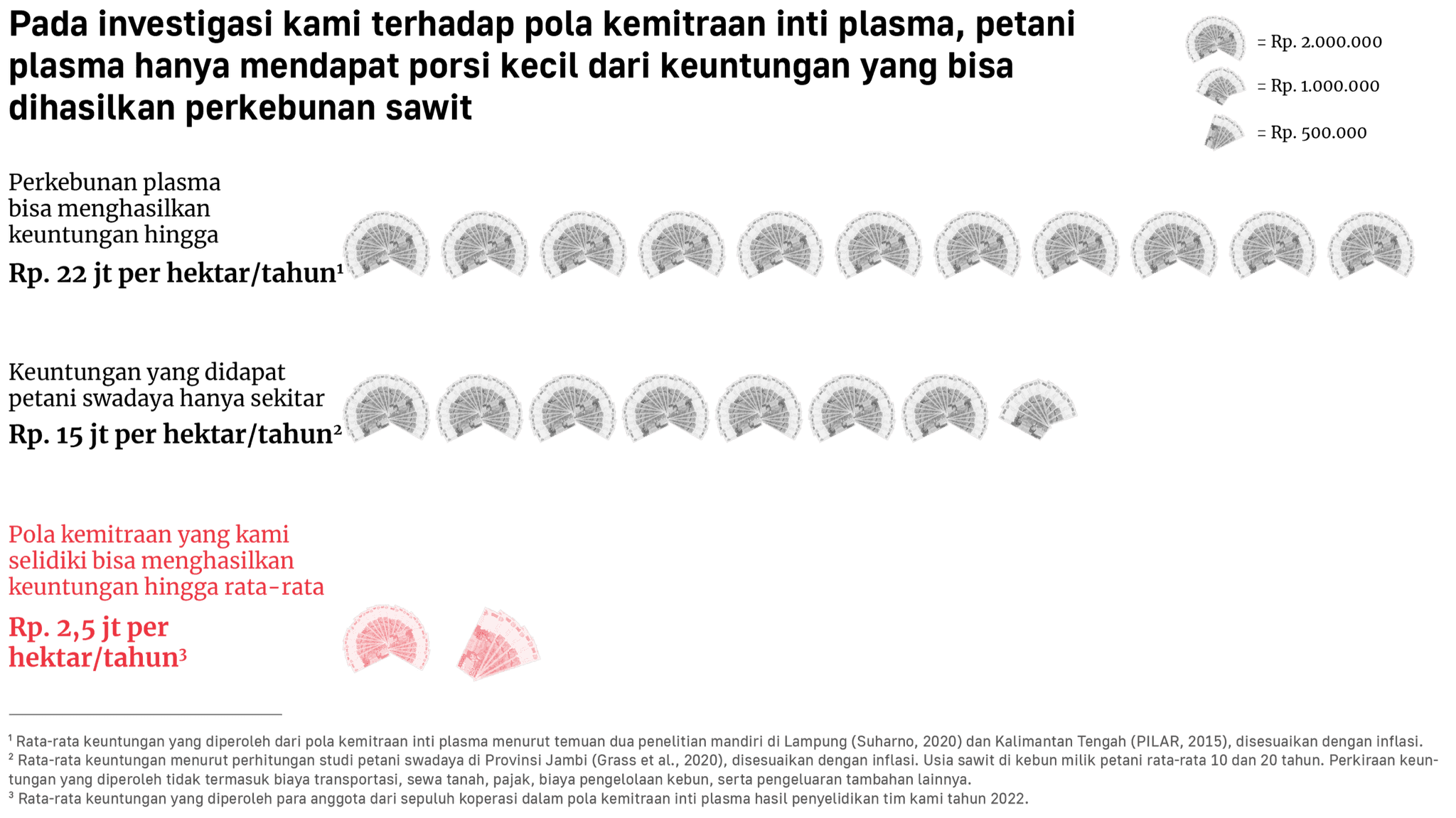

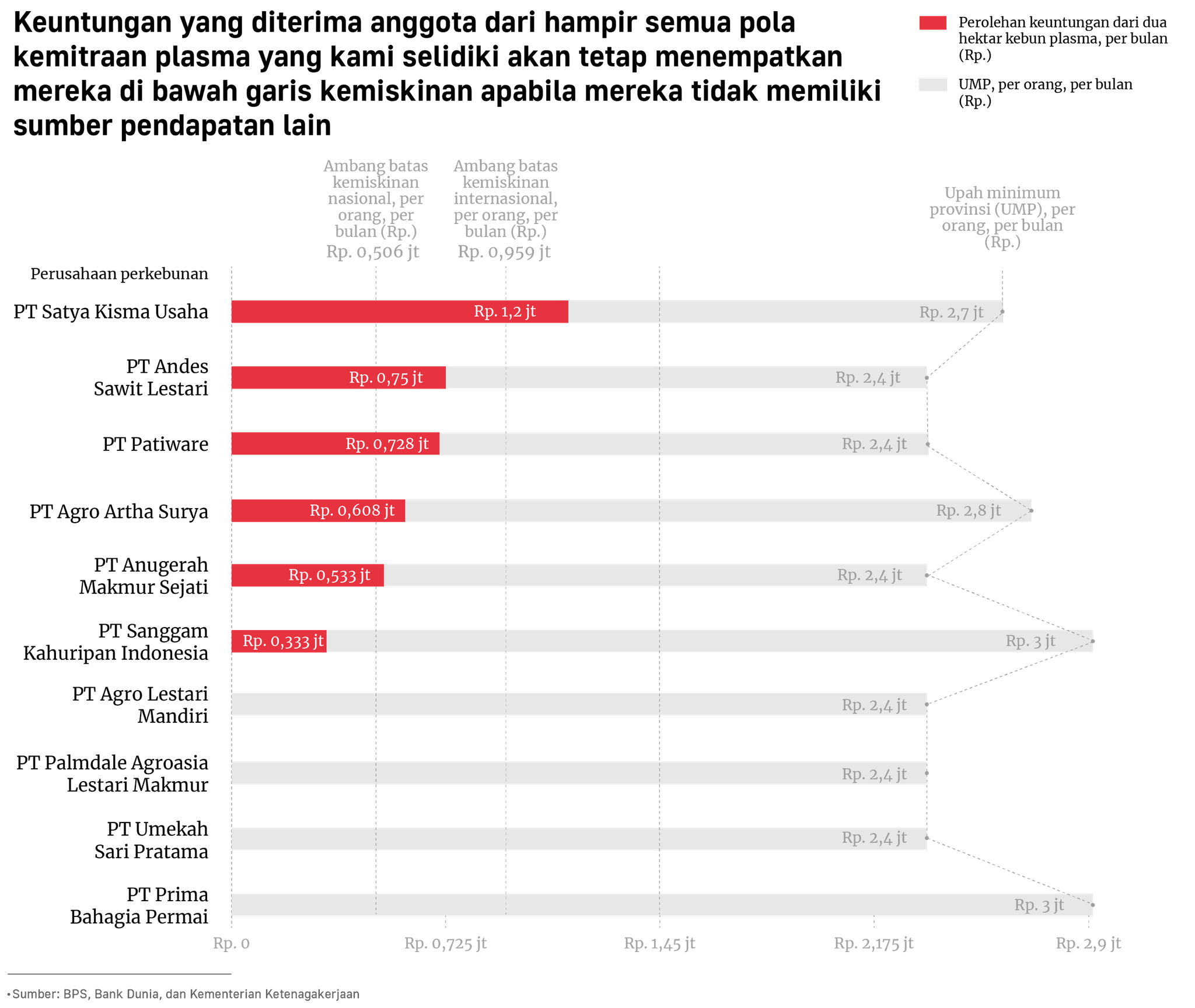

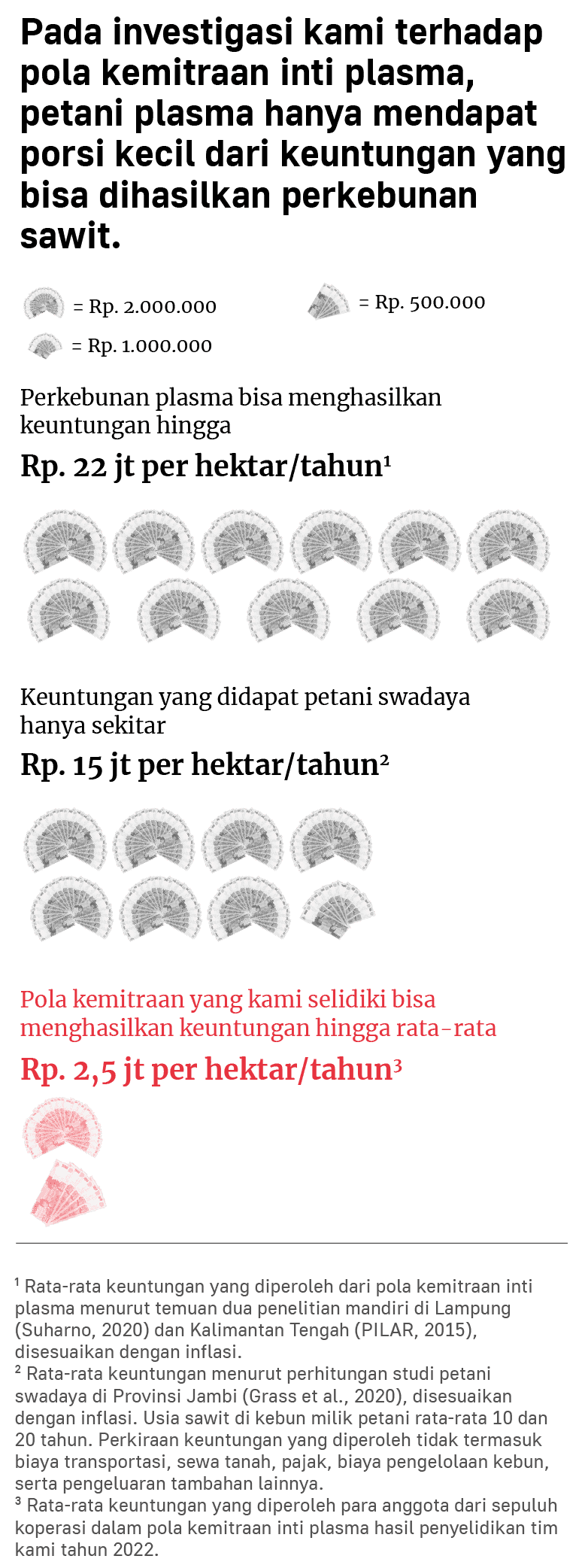

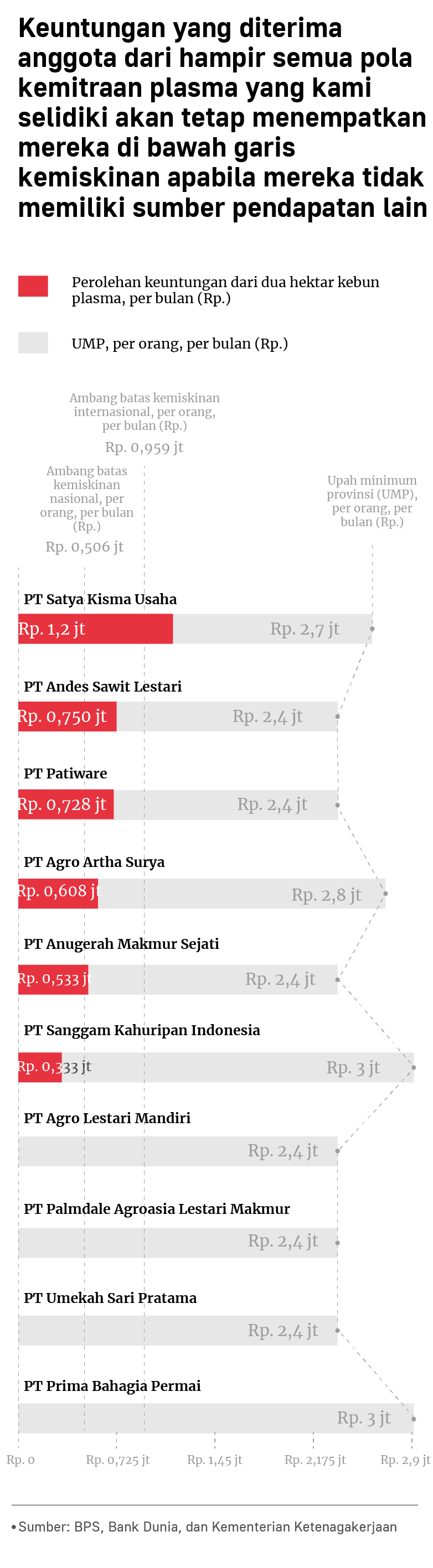

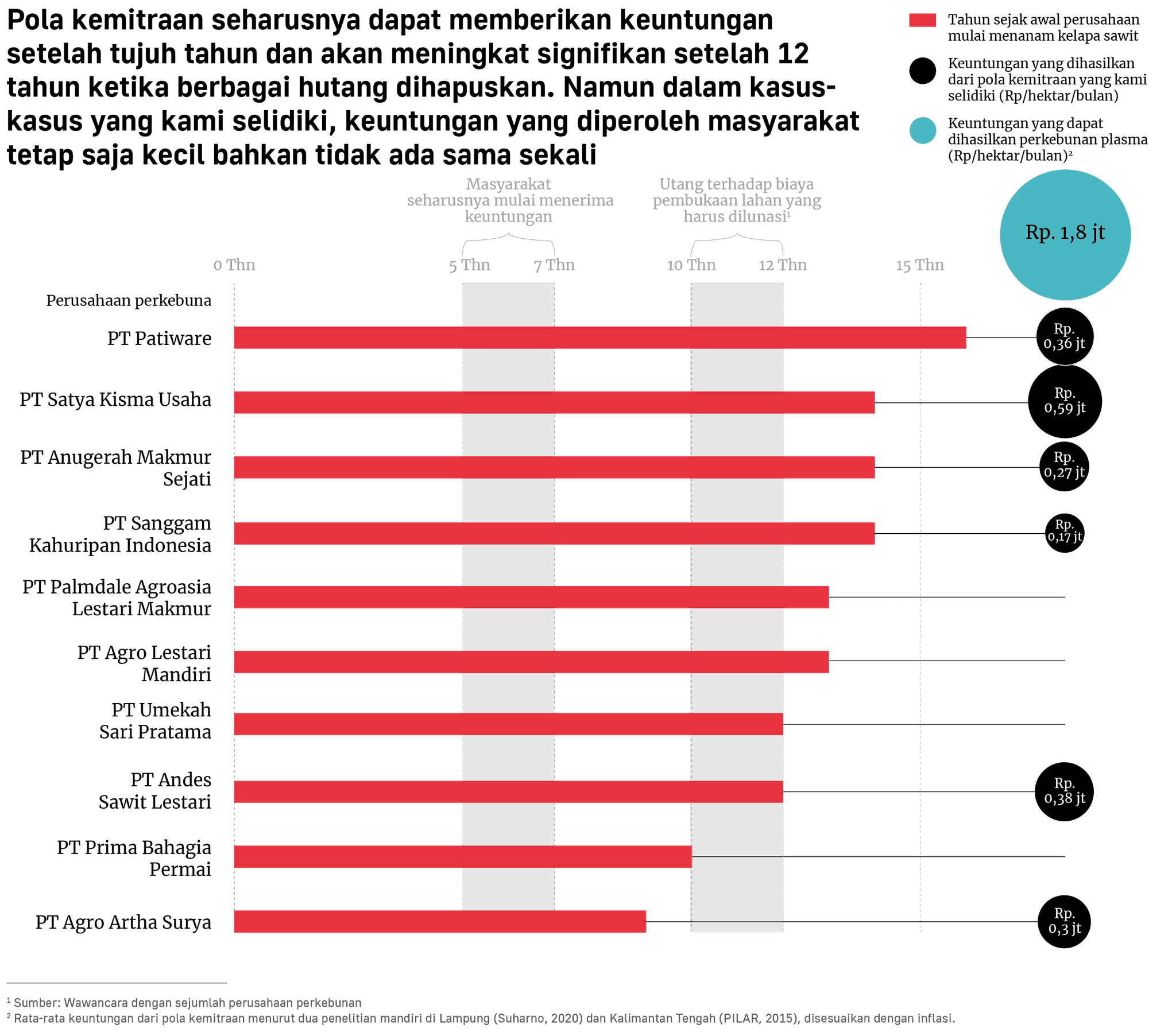

1. Masyarakat yang terikat dalam skema plasma memperoleh bagian sangat kecil dari keuntungan yang bisa dihasilkan perkebunan

Berdasarkan kajian-kajian lepas yang ada, kebun “plasma” dapat menghasilkan keuntungan lebih dari Rp22 juta per hektar tiap tahun. Para petani sawit mandiri, yang menggarap kebun tanpa dukungan perusahaan perkebunan, bisa mendapat keuntungan lebih dari Rp15 juta per hektar tiap tahun. Namun, dari beberapa kasus plasma yang kami selidiki, para petani itu hanya mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar Rp2,5 juta.

Beberapa bahkan tidak mendapatkan apa-apa setelah lebih dari satu dasawarsa mereka melepas tanah, padahal pada saat yang sama perkebunan-perkebunan itu berada pada periode paling menguntungkan.

Perusahaan-perusahaan yang kami selidiki termasuk anak-anak perusahaan dari dua raksasa agrobisnis terbesar di dunia. Ditemukan bukti bahwa persoalannya merentang lebih luas daripada kasus-kasus yang kami selidiki secara mendalam, dengan sebuah kajian baru-baru ini menemukan dugaan meluas bahwa masyarakat mendapat imbalan terlalu kecil.

“Bingungnya itu kita ndak ada hasil apa-apa. Satu rupiah pun, selama sepuluh tahun itu kita ndak ada dapat duit apa-apa dari perusahaan itu,” kata Martinus, seorang petani plasma dari Kalimantan Barat. Ia terpaksa meminjam uang dari sanak keluarganya untuk membiayai sekolah anaknya, setelah sia-sia menunggu perusahaan kelapa sawit membagi keuntungan kepadanya. “[Perusahaan] sudah membohongi kita,” ujarnya.

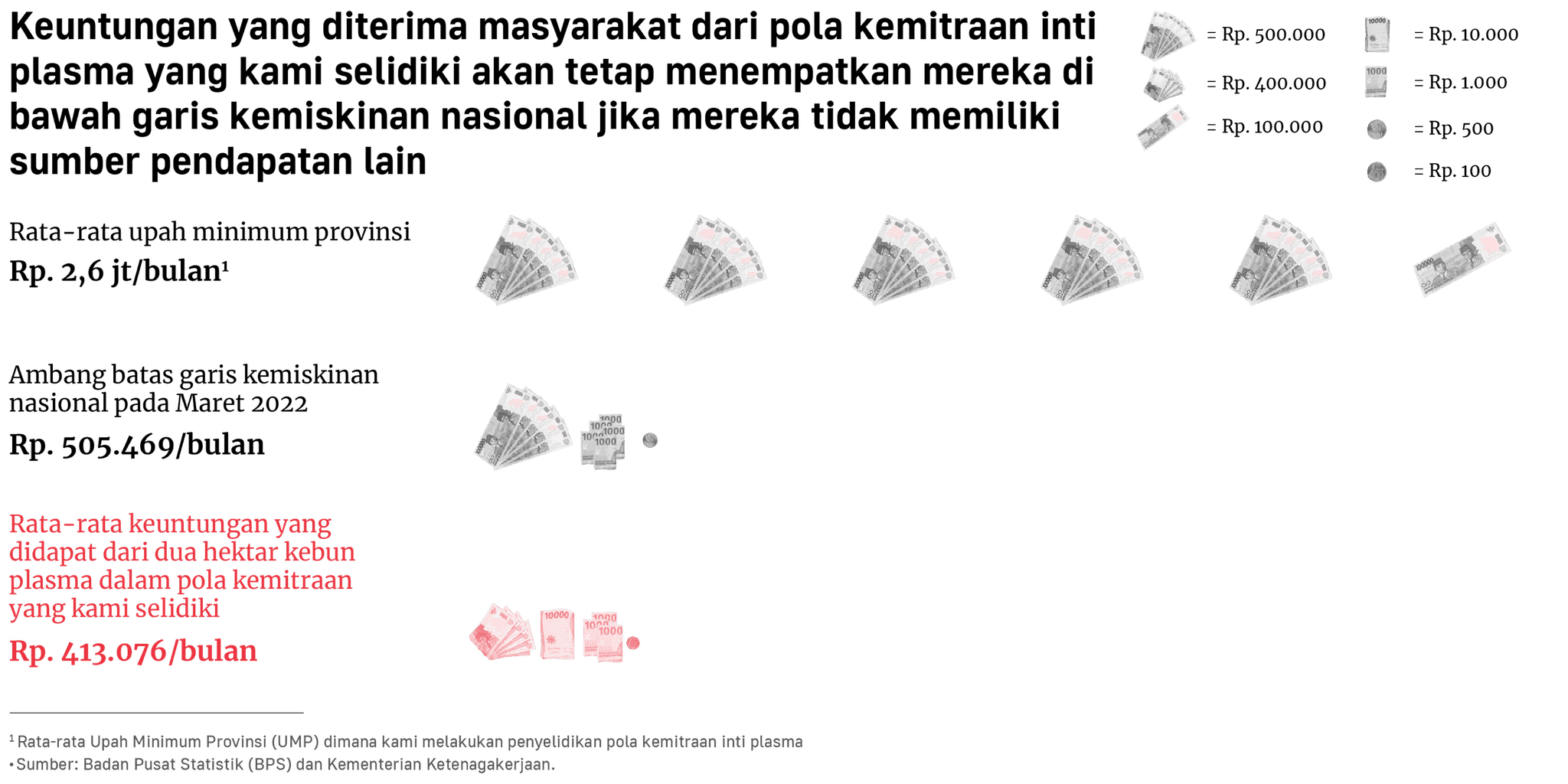

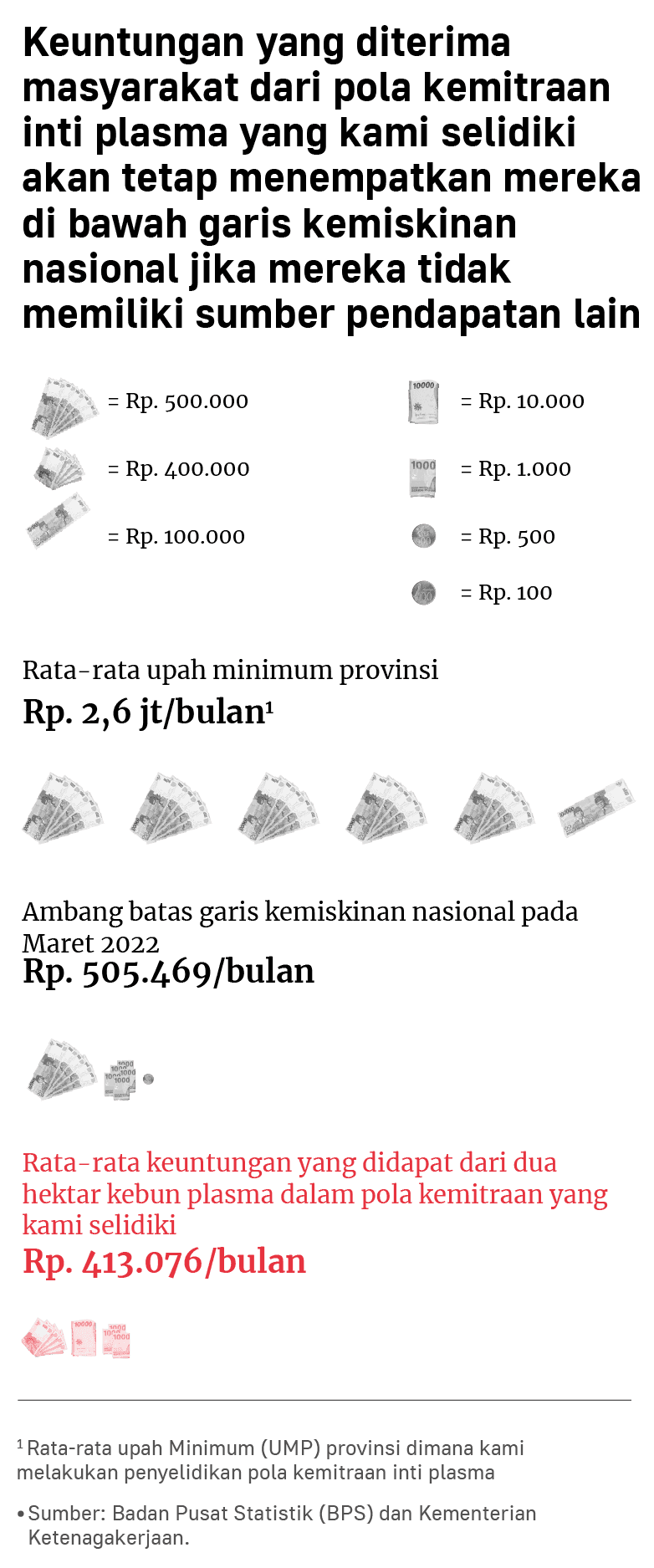

2. Karena mendapat keuntungan yang terlalu kecil, masyarakat bisa terjerumus ke dalam jurang kemiskinan

Jika orang-orang yang terikat dalam skema plasma tidak punya sumber pendapatan lain dan hanya mengandalkan keuntungan dari kebun plasma sebagai penopang hidup, mereka bakal berada di bawah garis kemiskinan sesuai standar internasional. Tania Li, seorang akademisi yang banyak mengkaji skema plasma, mengatakan bahwa hal ini bisa berujung pada “malapetaka”.

“Ini adalah kesepakatan yang mengerikan,” katanya. “Katakanlah Anda adalah orang yang tanahnya dicaplok oleh suatu perusahaan, dan bagi hasilnya menjadi satu-satunya penopang hidup Anda, tentu yang menjadi persoalan terpenting adalah apakah besaran bagi hasil itu cukup, dan bagaimana perbandingannya dengan hasil yang akan Anda dapatkan jika Anda menggarap kebun kecil secara mandiri.”

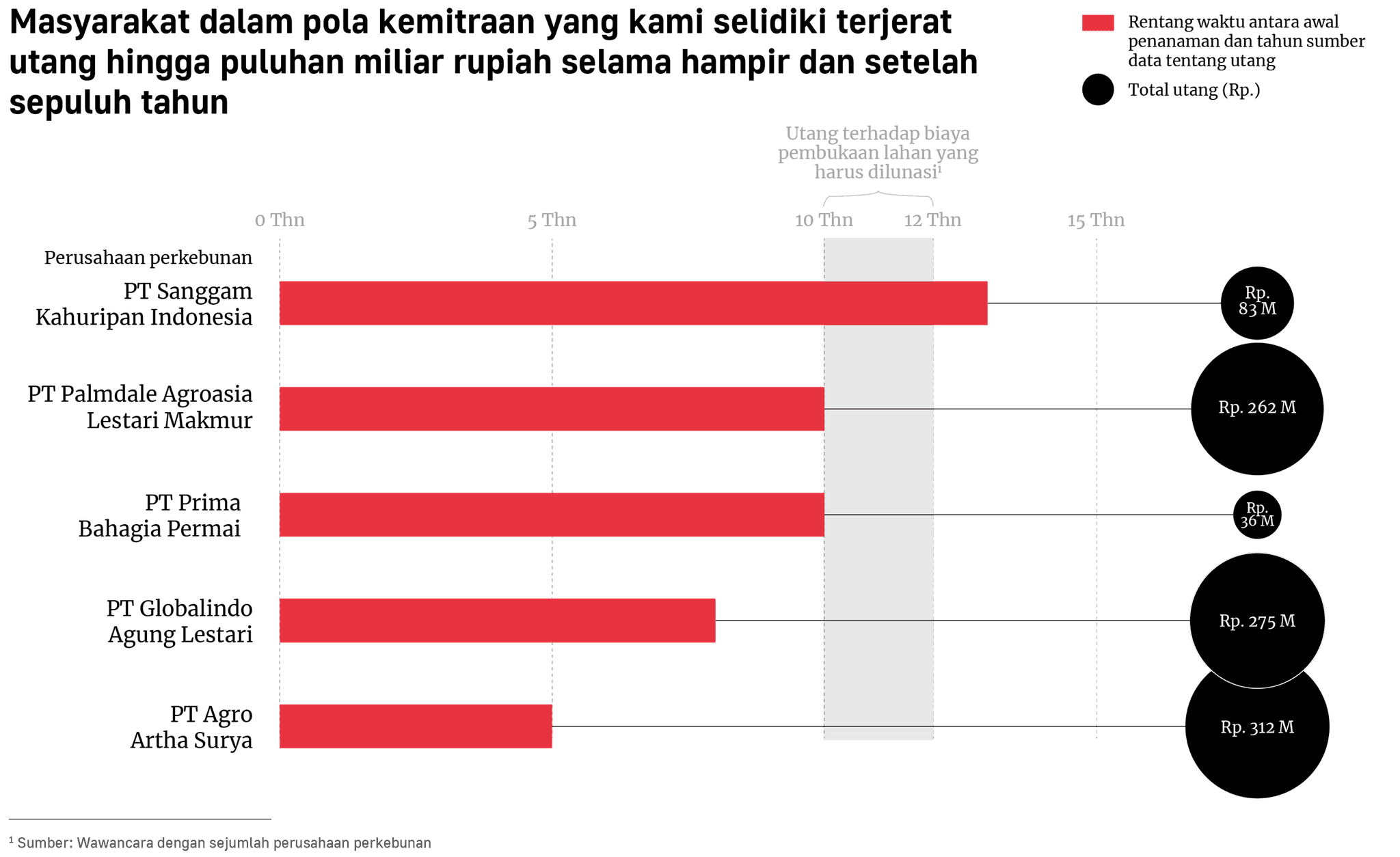

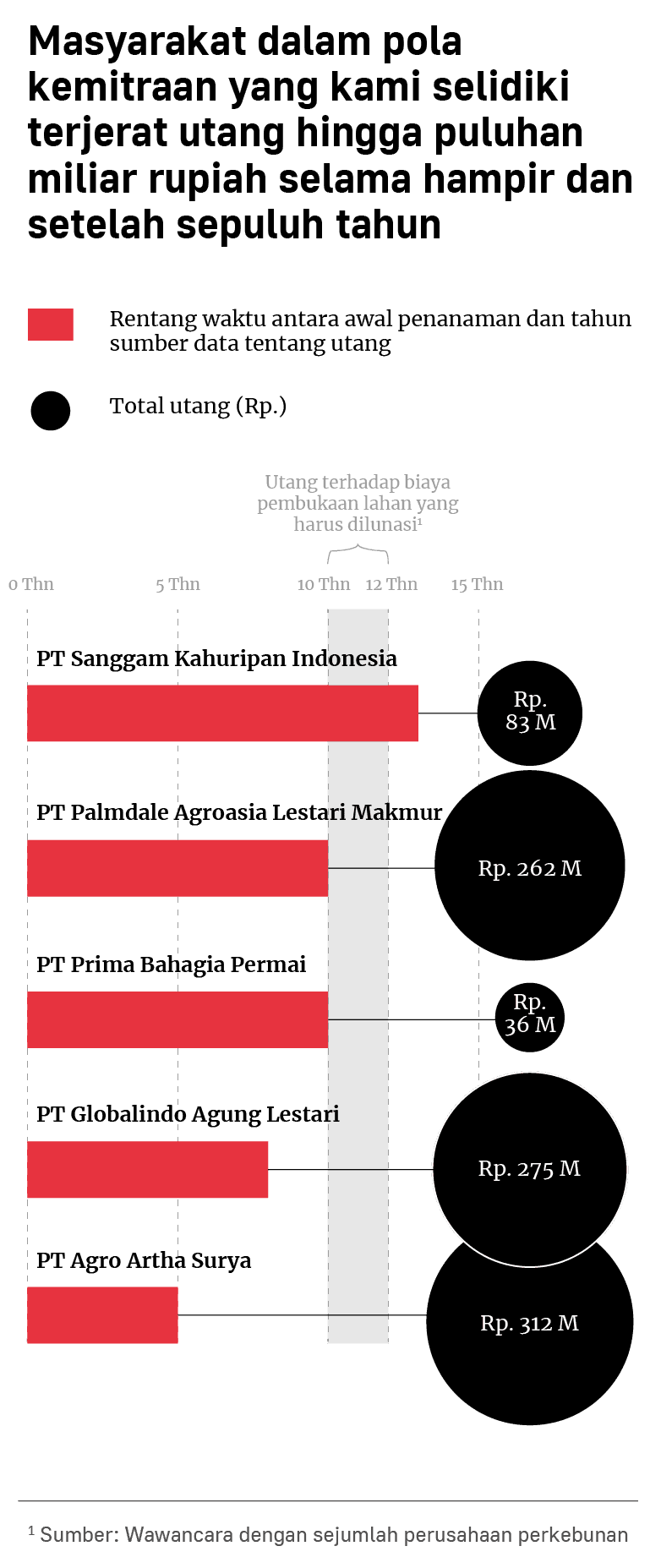

3. Masyarakat berupaya keras untuk melunasi utang yang sangat besar

Untuk tercakup dalam skema plasma, masyarakat tidak hanya diharuskan melepas tanah. Mereka juga harus ambil utang sangat besar untuk biaya awal pembukaan kebun plasma. Dengan tiap orang memperoleh 2 hektar atau lebih, dan sekian ratus orang terikat dalam sebuah skema plasma, utang mereka secara kolektif bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Mereka pun jadi bergantung pada perusahaan yang mengelola kebun plasma dengan baik agar mereka bisa membayar utang dan memperoleh keuntungan. Beberapa perusahaan menyatakan kepada kami bahwa utang itu seharusnya lunas setelah 10 hingga 12 tahun. Namun, di beberapa skema plasma yang kami selidiki, masyarakat masih berutang puluhan miliar rupiah saat jatuh tempo tersebut atau setelahnya.

4. Skema plasma mengikat masyarakat dalam kontrak berjangka puluhan tahun yang, menurut para ahli, tidak transparan dan condong menguntungkan perusahaan

Skema plasma mengharuskan masyarakat—yang secara kolektif terwadahi dalam koperasi petani plasma—untuk menjalin kontrak dengan perusahaan perkebunan sebagai bentuk kemitraan yang diakui secara hukum. Kami memperoleh lima kontrak semacam itu dan menemukan bahwa kontrak-kontrak itu memberikan perusahaan kendali sangat besar atas tanah serta pembiayaan kebun plasma selama beberapa dasawarsa.

Para ahli yang menelaah kontrak-kontrak itu mencatat bahwa kontrak-kontrak itu tidak transparan dan sangat condong menguntungkan perusahaan. Peter Batt, seorang konsultan agrobisnis yang telah menelaah kontrak-kontrak serupa untuk Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), menyebut kontrak-kontrak itu “terlalu tidak adil”. “Kontrak-kontrak ini sangat, sangat menguntungkan perusahaan,” katanya.

5. Masyarakat berjuang mendapatkan penjelasan dari perusahaan

Banyak orang yang kami wawancarai menyatakan bahwa mereka telah berjuang untuk mencari tahu mengapa kebun plasma mereka tidak begitu menguntungkan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak mendapatkan informasi dasar tentang skema yang mengikat mereka ini, mulai besaran utang hingga letak kebun plasma mereka. Sebagian perusahaan yang kami selidiki mengemukakan pendapat berbeda, dengan bersikukuh bahwa mereka menjalankan skema plasma secara transparan dan selalu membagi informasi dengan koperasi-koperasi petani plasma.

6. Perusahaan dapat mengabaikan plasma demi keuntungan mereka sendiri

Masyarakat, aktivis, akademisi, dan pejabat pemerintah sama-sama menengarai cara-cara perusahaan meraup keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Di antaranya dengan menempatkan kebun plasma di lahan-lahan yang kurang subur atau sulit dijangkau. Dalam sebuah kasus di mana masyarakat bisa mengambil foto udara dengan drone, mereka mendapati bahwa kebun plasma mereka sebagian besar tampak gersang, sedangkan perkebunan inti bagian perusahaan tampak terawat.

Sebuah badan pemerintahan yang membidangi perkebunan menyatakan bahwa apabila kebun plasma tidak dikelola dengan baik, “ternyata hasilnya justru nambah utang bukan buat penghasilan mereka.”

Kontrak-kontrak yang kami telaah memberikan hak kepada perusahaan untuk menghitung biaya rutin perawatan kebun plasma dan memungutnya dari pendapatan yang menjadi bagian masyarakat. Biaya rutin ini mencakup ongkos tenaga kerja, pupuk, dan upah manajemen. Sebuah laporan tahun 2020 dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa skema plasma tidak berdampak signifikan pada penambahan penghasilan petani karena “banyaknya potongan” yang dipungut perusahaan.

7. Sebagian skema kemitraan kemungkinan tidak sah secara hukum (ilegal)

KPPU juga masih menyelidiki skema plasma dengan dasar bahwa skema-skema itu kemungkinan melanggar Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melarang perusahaan untuk “memiliki dan/atau menguasai” usaha kecil dalam hubungan kemitraan.

Menurut seorang ahli hukum yang mengajukan bukti saat rapat dengar pendapat dengan KPPU pada 2022, sebuah perusahaan kemungkinan besar secara sah “menguasai” sebuah koperasi plasma apabila, di antara hal-hal lainnya, koperasi tersebut tidak punya akses informasi tentang lokasi plasma atau biaya pengembangan—fenomena yang mengemuka pada beberapa kasus yang kami selidiki. KPPU telah menyelidiki lebih dari 20 kasus dalam beberapa tahun terakhir.

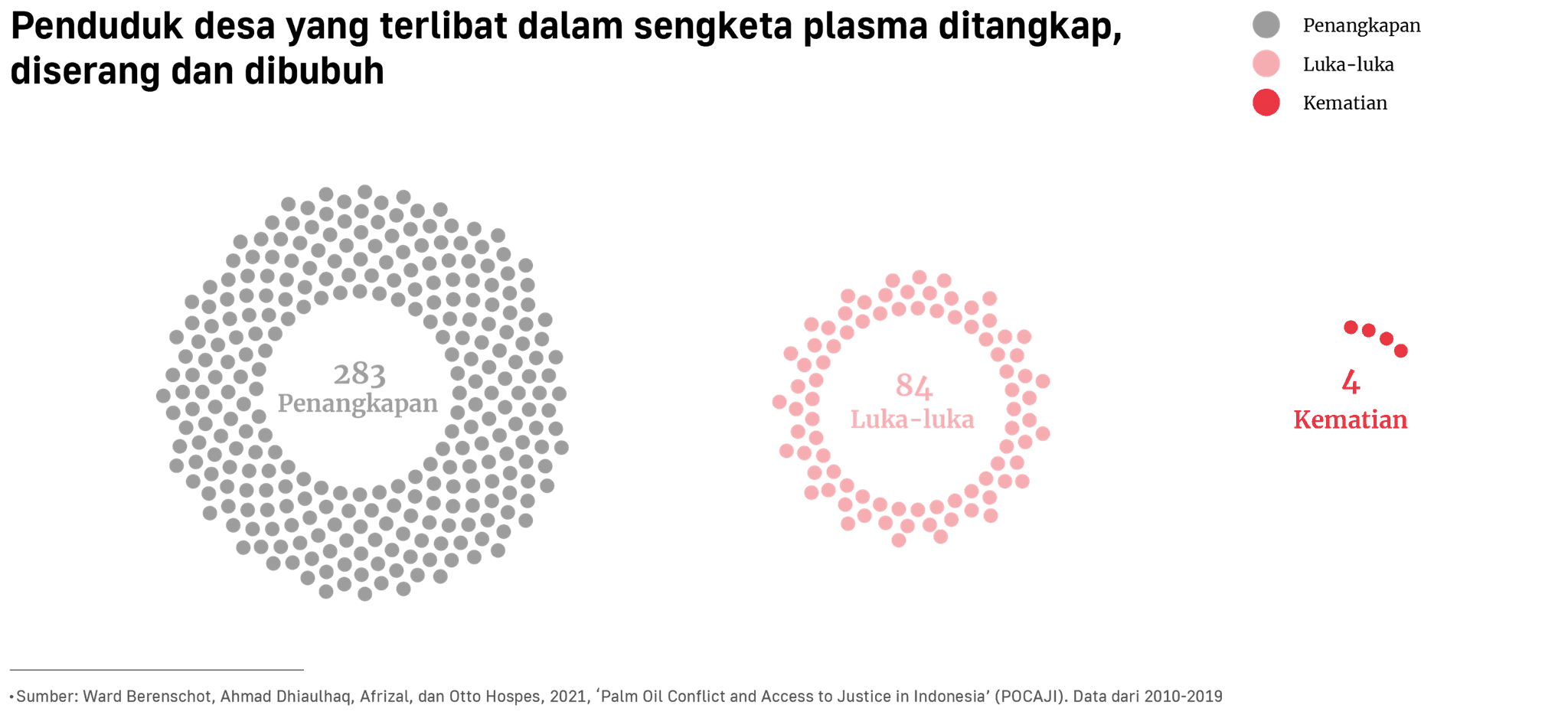

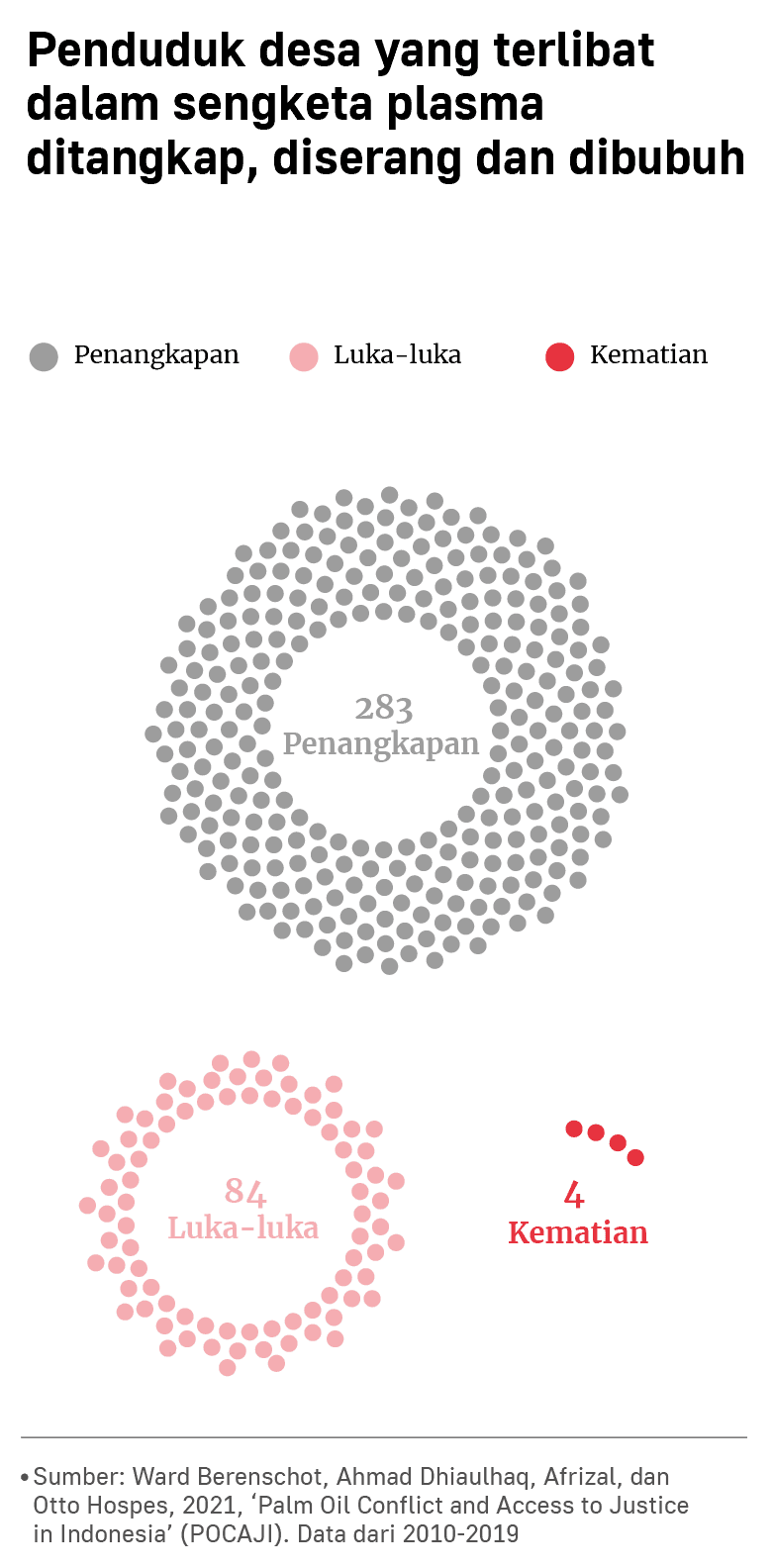

8. Karena tidak menemui jalan lain, masyarakat melalukan protes dan aksi langsung, tetapi kemudian mengalami penganiayaan dan dikriminalisasi

Jangankan untuk menuntut agar perusahaan membagi keuntungan yang lebih layak, ketika masyarakat mendesak mereka agar transparan saja sudah harus berujung pada aksi protes. Kajian akademis baru-baru ini tentang 150 kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit menemukan bahwa keluhan seputar plasma mendasari 57 persen kasus. Tiga-perempatnya diwarnai unjuk rasa yang berujung pada penangkapan dan bahkan kekerasan.

Dalam sebuah kasus yang kami selidiki, seorang warga Bernama Herkulanus Roby turut serta dalam aksi damai protes setelah komunitasnya mendapati bahwa utang yang mereka tanggung telah membengkak hingga lebih dari Rp65 miliar. Ia pun ditangkap dan dihukum penjara sepuluh bulan. Lebih dari sepuluh tahun setelah ia melepaskan tanahnya, ia masih menanti untuk menuai hasilnya.

9. Dalam audit yang masih berjalan, pemerintah sedang menelisik masalah-masalah seputar plasma

Pada awal tahun ini, pemerintah Indonesia mengumumkan pelaksanaan audit atas industri kelapa sawit guna mengatasi serangkaian persoalan, termasuk meluasnya tuduhan seputar plasma. Pernyataan-pernyataan oleh pejabat pemerintah menunjukkan bahwa pemeriksaan itu memusatkan sorotan pada perusahaan-perusahaan yang gagal membangun plasma—sebagaimana terungkap dalam laporan investigasi terdahulu oleh The Gecko Project. Tapi persoalan ini juga mengemuka dalam penyelidikan terbaru kami.

Saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Kutai Barat pada September tahun ini, para anggota dewan menyatakan bahwa mereka sudah meminta Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan (BPKP) agar menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di daerah mereka, begitu mereka menemukan banyaknya masyarakat yang terjerat utang “sangat besar” serta menerima sedikit sekali keuntungan. “Kalau [BPKP] mengaudit ada indikasi pelanggaran khususnya pidana, jelas itu ke arah ranah pidana,” ujar Ridwai, anggota Pansus Plasma Sawit DPRD Kutai Barat.

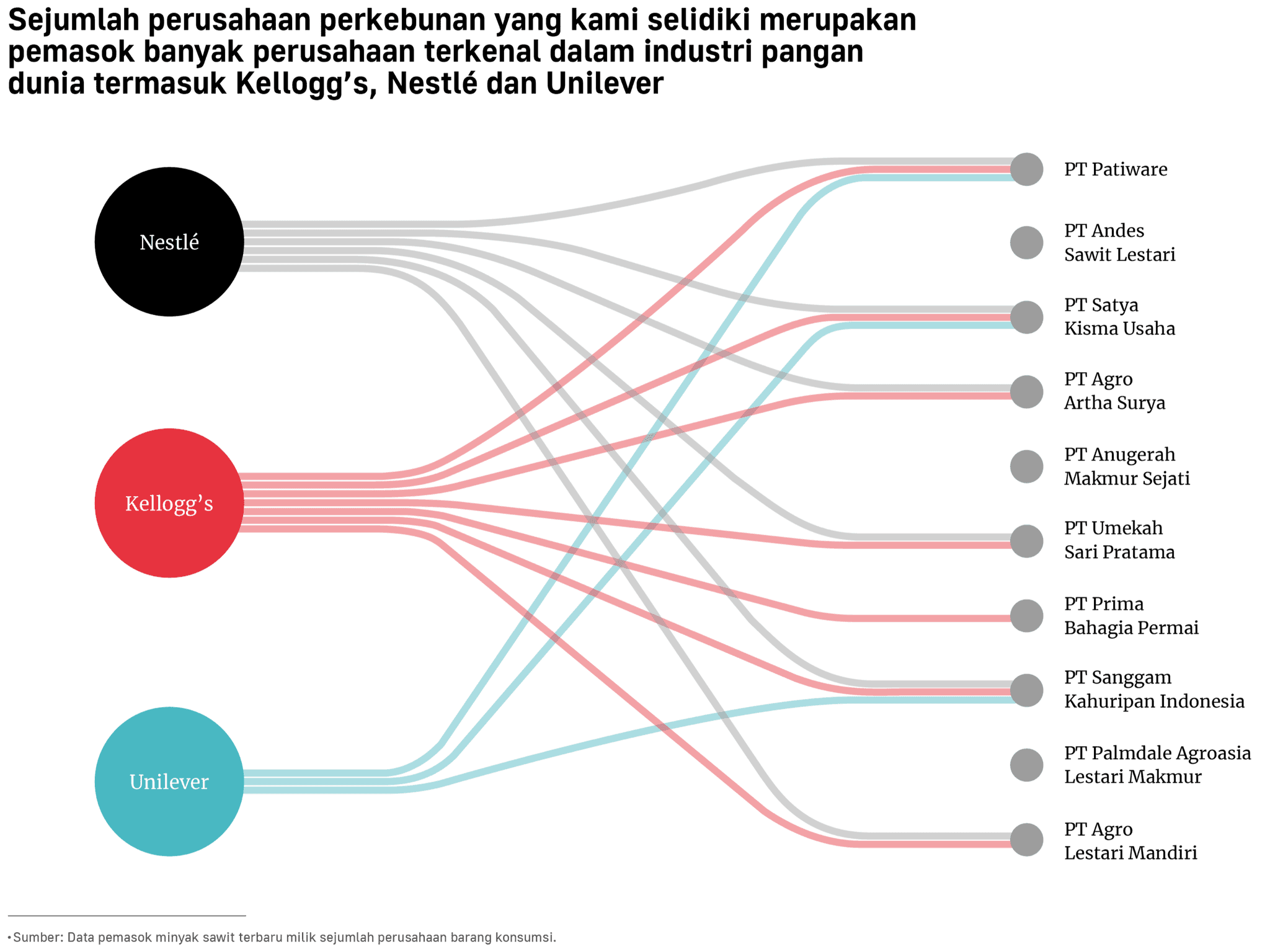

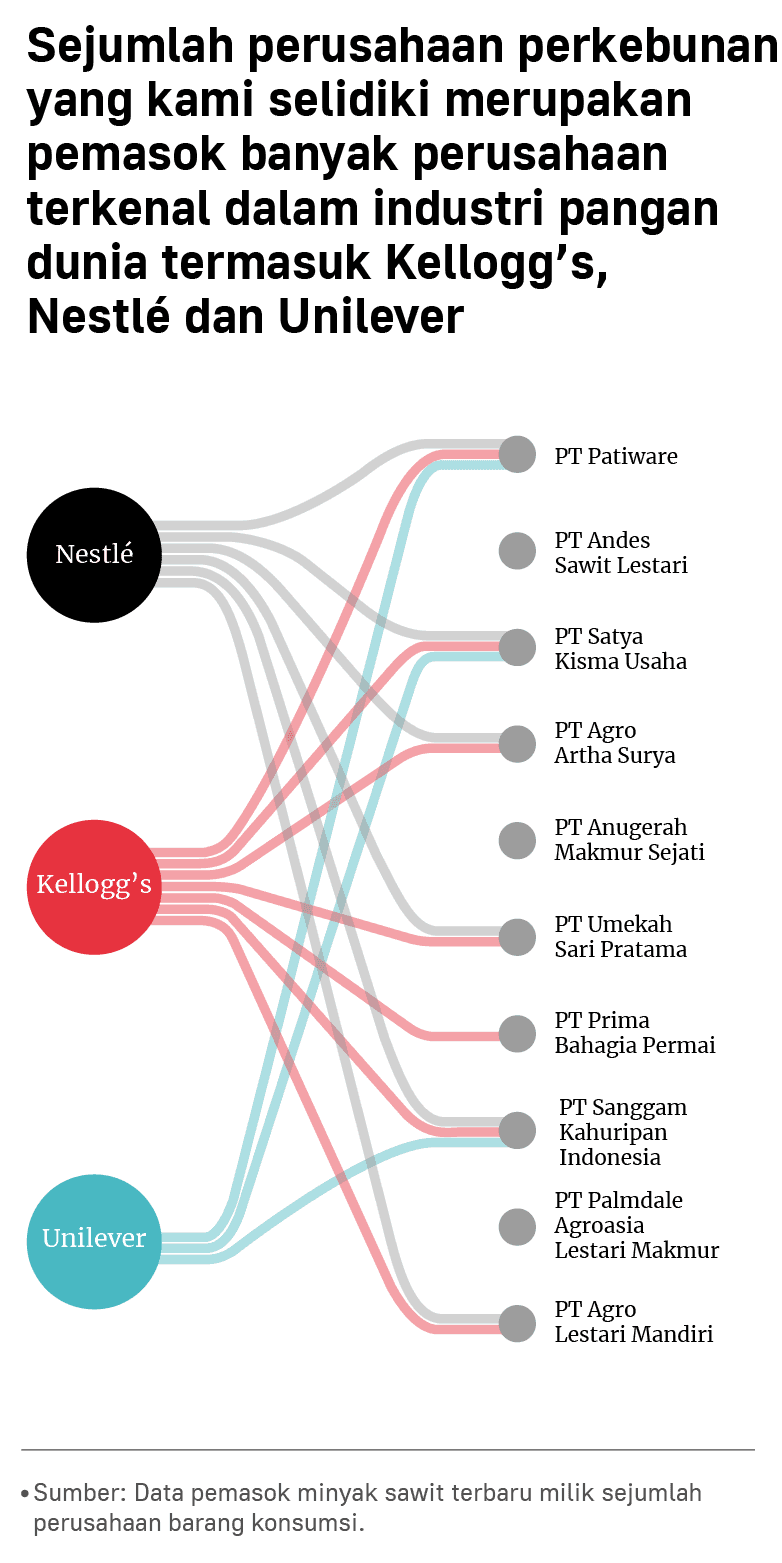

10. Perusahaan merek-merek besar sedang menyerap minyak kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan yang mengeksploitasi masyarakat

Kami menelisik data terbaru dari tiga perusahaan besar penghasil barang konsumsi untuk mengetahui apakah mereka membeli minyak kelapa sawit dari perusahaan-perusahaan yang kami selidiki. Ketiganya—Nestlé, Unilever, dan Kellog’s—saat itu sedang membeli minyak kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan yang membagi sedikit sekali keuntungan atau bahkan sama sekali tidak membagi keuntungan untuk masyarakat. Ketiga perusahaan ini menyatakan bahwa saat itu mereka sedang membahas persoalan tersebut dengan para pemasok mereka.

“Persusahaan-perusahaan besar pembeli minyak kelapa sawit mentah dan minyak kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat telah terlalu lama lolos begitu saja,” kata Piers Gillespie yang meneliti skema plasma di Kalimantan selama 16 bulan dalam penelitian untuk studi doktoralnya. “Karena, suka atau tidak, tentunya sudah menjadi bagian dari proses pengadaan dan tanggung jawab ESG [lingkungan, sosial, dan tata kelola] mereka untuk menyediakan lebih banyak dukungan, pelatihan, dan tata kelola guna memperbaiki penghidupan dan memberikan dampak-dampak lebih baik bagi petani kebun rakyat.”

“Mereka seharusnya berperan jauh lebih banyak lagi—dan tidak mencari-cari jalan lain atau menghindari tantangan-tantangan yang tercipta dari perkembangan sektor ini dan kebutuhan mereka sendiri akan minyak kelapa sawit.”

Baca laporan investigasi selengkapnya di sini.